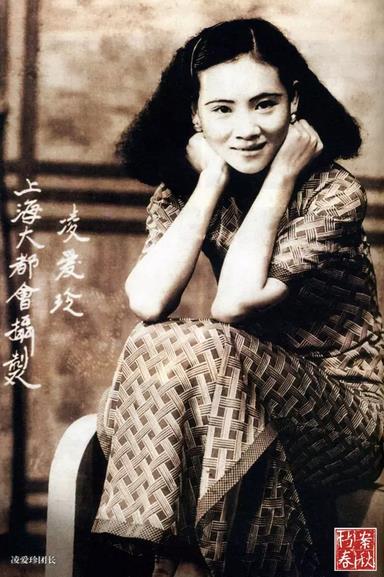

凌爱珍(1911~1983)原名奚爱珍,13岁师从申曲老艺人陈阿东,17岁进龙家楼的石根福剧团,23岁进文滨剧团。1951年9月,她创办爱华沪剧团并任团长,先后培养了袁滨忠、韩玉敏、凌燕蓉、凌曼蓉、夏剑青、马莉莉、王珊妹、李仲英等一批后起之秀。

1960年代初期,爱华沪剧团将电影文学剧本《自有后来人》改编为《红灯记》,凌爱珍在剧中饰演第一任李奶奶。《红灯记》连演百余场,后被移植为京剧。1964年11月,凌爱珍率爱华主要演员6人,赴北京向中国京剧院学习时,受到毛泽东、刘少奇、邓小平等中央领导的接见。

她挑选来的小学员 很多都长着双大眼睛

杨浦区戏曲学馆招生考试的时候,我第一次见到了大名鼎鼎的爱华沪剧团团长凌爱珍。她年近五十,仍纤瘦苗条,匀称的身材裹在一袭素色旗袍里,化着淡妆,烫着鬈发,在人群中格外扎眼,还有一种与众不同的威严感。

她是个十足爱美的女人。一米六四的高挑个头,总是一身漂亮合身的旗袍,头发永远梳得纹丝不乱,那标致的身材、逼人的光彩仿若戏里的大少奶奶走下台来了,我们这些小女孩看到她又是羡慕又是景仰。她总说“演员就是要漂亮”,所以她挑选来的小学员很多都长着双大眼睛。

她是个十足能干的女人。1951年9月,她一手创建了爱华沪剧团。这个百分之百自负盈亏的剧团不拿国家一分钱补贴,照样经营得有声有色。从建团到“文革”的16年间,戏码一个一个换,常演常新,常演常红。

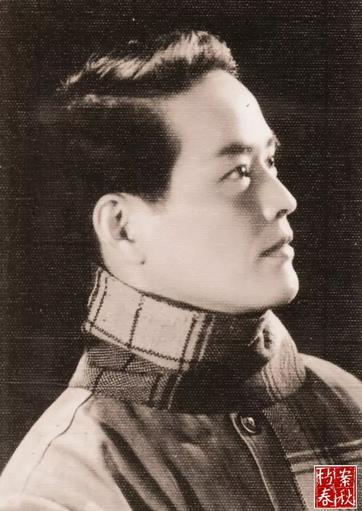

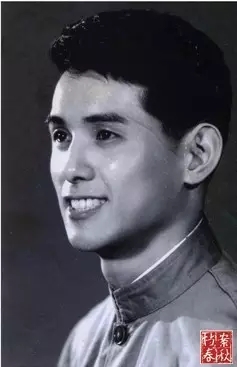

黄金组合袁滨忠、韩玉敏是她从艺华沪剧团慧眼识才带到“爱华”的,并迅速成为当时沪剧界最红的金童玉女,人称“咖啡+牛奶”,有一大批忠实观众。除了他们,还有凌大可、吴乐声,与凌团长一起并称爱华沪剧团的五块牌子。

可以说,我们的爱华沪剧团虽小,但行当齐全,艺术质量上乘。因此,在上海滩林林总总十多个沪剧团里,“爱华”的艺术水平和经济状况始终是排列在前的。在1965年,剧团因政治任务停演的时候,爱华的现金资产还有二十几万!

在“文化大革命”的浩劫中,只有“爱华”因为一出自创的《红灯记》成为几十个区级剧团中硕果仅存的独苗。

袁滨忠(右)和韩玉敏主演沪剧《少奶奶的扇子》

她的剧团虽然是最年轻的 但是要成为最好的

她是一个十足要强的女人。在沪剧界,大家都喜欢称她为 “大阿姐”,团里的小字辈,除了我们这几个小鬼,都称呼她为“姆妈”。有事情、有困难,只要找“大阿姐”,她总会挺身而出。她古道热肠,交友广阔,每逢她登台,后台必是名流汇集,衣香鬓影。

她有一股当仁不让、不甘为人后的大家气派,她的剧团虽然是最年轻的,但是要成为最好的。所以在1961年,建团才十年,她就建立了学馆,有意识地培养“爱华”的下一代。在投入人力、物力和精力方面,我们的凌团长是绝对的大手笔。

还在学馆的时候,我们和团部离得远,和高高在上的团长离得更远,但须玲君老师总会在我们耳边念叨:“团长今天又拨下来一笔款子”“团长让我们明天去买黑市米”……虽然我们和她的接触少得可怜,但能感觉到她在时时刻刻地关心着我们这十个孩子。

爱华沪剧团的孩子们,前排右三为马莉莉

三年自然灾害闹得最凶的时候,缺衣少食。凌团长特批出一笔钱专门买黑市肉,如果猪肉买不到,就买兔子肉,确保孩子们生长的营养供给。

有一次,我们正在食堂里吃饭,四个剧团的老师和领导纷纷走了进来。那时,我们吃饭是围坐在八仙桌前,一个剧团一张桌子,所以各个剧团的老师都径直走向自己的孩子。凌团长走到我们桌前,摸摸每个人的脑袋,看看我们碗里的饭菜,慈爱地问:“好吃吗?吃得饱吗?”“好吃!”我们特别骄傲地回答。

当时,我们的练功服装由各家剧团各自解决,团里没有多余的布票,上哪儿去弄这些布料呢?她一拍脑袋想出一个主意——申请布景的布料时多打一点预算!

于是,每个小朋友都有了一套粗布料。为了把我们打扮得更漂亮,生活老师魏玉琴还亲自动手染起了布料——女生是红色的,男生是蓝色的。那布料其实很粗糙,一段硬一段软,做成的裤子也是一个裤管硬一个裤管软。用土办法染上的颜色也很容易掉,一沾汗水就大块大块地掉色,刚穿的那几天,我们的内衣、皮肤都染得一塌糊涂。尽管如此,我们还是把它当成宝贝一样。

凌爱珍戏装照

她对待我们 像母亲对待孩子那样

进了剧团以后,我们更加切身地体会到团长的关爱。那年夏天,“爱华”在中央大戏院演出《少奶奶的扇子》,我们就住在剧院后台。一天清晨,我在睡梦中一不小心从上铺摔了下来,手臂先着地,疼得眼泪直流。

这下可把凌团长急坏了,她亲自打电话给上海最出名的骨科名医石筱山,并安排须老师带着我,叫上一辆黄包车心急火燎地直奔诊所。

一到诊所,医生、护士看到我就说:“哦呦呦,‘爱华’的小姑娘来了,快快快,石医生已经在等你了!”我就这样一路享受着绿色通道待遇,由石大师亲自上了石膏,懵懵懂懂地生平第一次看了名医。

回到剧场,须老师领着我到团长面前报到,把看病的过程从头到底汇报了一遍。凌团长仔仔细细地检查了我的手臂,爱怜地责骂道:“你这小囡,就是太调皮了!”

隔天,舞美队的师傅就扛着木板来到我们的宿舍,“乒乒乓乓”给所有的上铺床都装上了护栏。

凌团长虽然疼爱我们,却从不娇惯,她对待我们就像母亲对待孩子那样既慈祥又严格。“爱华”的团风非常好,不管什么样条件的剧场,化装间里总是安排得井然有序,不允许喧闹,更不允许迟到。这些都是由团长带头、主要演员表率所日益形成的。

凌团长留给我一个深刻的印象——只要穿上旗袍她就再也不会坐下。1964年我们刚刚随团,在黄浦剧场演出《桃李颂》,我在戏里要串好几个小龙套,其中有一个角色要穿上旗袍和高跟鞋在台上走一圈。

这可是我有史以来第一次穿旗袍,第一次穿高跟鞋。彩排那天,我套上旗袍、赤着双脚在服装间面对一堆高跟鞋手足无措。这时,凌团长正好走进来,她帮我拉上了旗袍的拉链,问:“小姑娘,穿几码鞋?”

“36码。”

她从鞋堆里挑出一双为我穿上,见我站在高跟鞋里摇摇晃晃地动也不会动,她伸出手来搀起我,一步一步地扶着我往前走,“一条线,走路要走一条线。来看着我。”

她袅袅娜娜地从服装间这头走到那头,教我脚要怎么放,肩要怎么摆,我在一边看傻了。随后,她扶着我绕着服装间走了两圈,又放开手让我自己走了好几圈,见我脚步已稳,才轻松地说:“可以了,放松点就好了。”说完,就往门外走去,可刚走到门口,她突然回过头来严肃地说:“注意哦,穿着旗袍可不能坐,不然旗袍会皱,就不好看啦!”

凌爱珍(左)、袁滨忠(中)、韩玉敏主演沪剧《石榴裙下》

那天演出,我特地盯着她看了好久。真的,她穿上旗袍以后就再也没有坐下,实在累的时候她就用手撑着桌沿,在桌边轻轻地靠一小会儿。直到自己的戏有较大的间隔时,她才换上便服去自己的化装间休息。她的这个习惯,我深深地记进了脑子里,也一直遵循到现在。

她主张每个人 都有十八般武艺

“爱华”是个自负盈亏的剧团,虽然经营状况良好,却一直非常注重节俭,每一分钱都要用在刀口上。凌团长自己有一个淘寄卖商店的嗜好,每当有新戏上演,她就会带着演员、服装师去淮海路上的“淮国旧”寄卖商店淘宝。她认为台上的东西只要漂亮,不需要花大价钱。

她在《少奶奶的扇子》里穿的金色高跟鞋、金色夜礼服、黑色的羽毛扇都来自寄卖商店。这把黑色的羽毛扇,到20世纪90年代依然使用在上海沪剧院的舞台上,找不到替代品能让它“退休”。

她还主张每个人都要一专多能。就拿我们的魏玉琴老师来说,她既是我们的生活老师,又主教文化课。我们毕业以后,她开始负责剧团的化妆头面,随团后又做了财务工作,一个人能干好几份活儿。

“爱华”有一个传统,每个人都有十八般武艺,每个人都能参与艺术创作,艺术氛围十分民主。“爱华”虽然有专职的编剧,但剧团提倡每个人都要寻找、发现新题材,有一支强大的业余编剧队伍。每当发现好的题材,大家就围到一起“头脑风暴”,出谋划策,经过团队论证可行的题材再指定专人执笔撰写,《红灯记》就是这样来的。

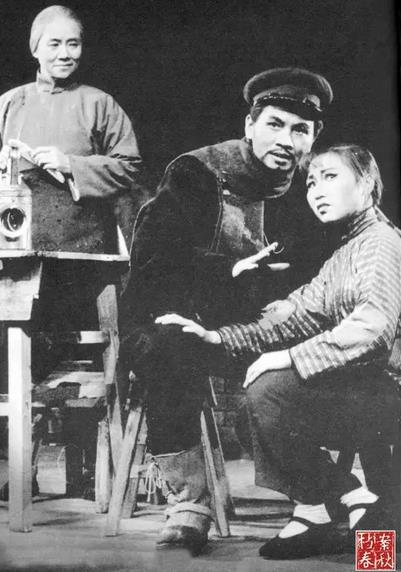

最早发现《红灯记》故事的是夏剑青老师,他无意中看到了电影文学剧本《自有后来人》,马上想到这个故事适合“爱华”的三根台柱:凌爱珍、袁滨忠、韩玉敏,就推荐给了凌团长。团长立即拍板由凌大可老师和他执笔,并亲自出马请来了当时上海滩一流的创作人员,自己则在剧中扮演李奶奶。

她是戏曲舞台上的第一个李奶奶。她扮演的这位革命老人,刚强、挺拔,宛如一棵不蔓不枝的青松,但是她又散发着温暖、柔婉,有一种属于凌爱珍个人魅力的刚柔相济。许多年以后,当我自己也扮演李奶奶的时候,她的影子时时在我脑海里浮现。

沪剧《红灯记》编剧之一凌大可

沪剧《红灯记》编剧之一夏剑青

她几乎固执地要求 每个角色都要“美”

她甚至不合时宜地主张李奶奶也要“美”,我亲眼见过她在后台倔强地擦掉脸上画得过多的皱纹,一边擦还一边嘟哝:“有必要画得像只猫儿那样吗……”

记得当年演《雷锋》,她只有一场戏,表现雷锋的妈妈受迫害自尽。角色要求当然是衣衫褴褛,她却硬要服装设计在破破烂烂的戏服里衬上了绸缎的里子。

这段插曲在“文革”期间被拿来大做文章,说她“资产阶级思想根深蒂固,演劳动人民还要穿绸里子的衣服!”谁也没有想到,几年以后我们搬演京剧样板戏《红灯记》,完全按照样板戏规定的规范做服装时,惊奇地发现每位主角的戏服都有绸里子,而李玉和的囚衣居然是的确良面料的!

沪剧《红灯记》中,袁滨忠饰演李玉和(中)、凌爱珍饰演李奶奶(左)、韩玉敏饰演李铁梅

这时候,凌团长拎起铁梅的衣角,一字一顿地指着问:“有里子吧?”

“有……”

“啥料子的?”

“绸的……”

“我说要绸里子吧,衬了绸里子的衣服才有骨架,穿到台上才好看!”

她实在是爱美,最讲究的就是自己的发型,从来容不得头发有一丝凌乱,因此养成了捋留海的习惯。“文革”岁月里,她是第一个被打倒的“纸老虎”,虽然收起了往昔的光芒,她却每天都把自己拾掇得一干二净,还时不时喜欢捋一两下留海。

批斗的时候,每次叫她低头认罪,只要一碰到她的头发,她必要把留海捋齐。那一股从骨子里散发出来的傲气捋得批斗者愤懑不已,最后阴损地把她前额的头发一把剃光。这下可把我们的团长刺激得不轻,因此又被认定为“凌爱珍,就是典型的资产阶级!死要好看!揭发她的任何问题都不着急,剪她的头发倒比要她死还难受”!

凌爱珍

“文革”结束以后,每逢说到这段往事,她还忍不住念叨:“你们做什么都可以,怎么可以剪我的头发呢?”不过,对于当初少不更事批斗过她的孩子们,她总说:“你们这些小孩不懂的,都是有人唆使的。”

我们这位团长就是这样,她美,她能干,她还大度。

她的喜悦和骄傲 从来不形于色

1969年在上钢一厂游泳池的临时房里排《金训华之歌》时,她就睡在我对面的下铺。她对我似乎格外照顾,每次回家她都会带些好吃的东西给我。我最喜欢吃她的话梅和苔条花生,特别大、特别香。

她豁达睿智,非常善于调整自己的心态。“文革”中的她从一团之长沦落为所谓的“反动权威”,她却从未有任何过激的言行,只是淡淡地默看各色人等的风起云涌。

1973年,爱华沪剧团与上海市人民沪剧团合并为上海沪剧团之后,她虽然担任艺委会副主任,却非常注意说话的分寸,点到为止,明显沉默寡语了很多。

但是,我毕竟是从小在她身边长大的,能感觉到,我的每一步成长她都看在眼里,喜在心里,但是她的喜悦和骄傲却从来不形于色。1979年,我出演《少奶奶的扇子》中的少奶奶刘曼萍,她欣慰地拉着我的手直说:“这个角色现在是蛮适合你的,以后你就可以演妈妈金曼萍了。”

1979年版沪剧《少奶奶的扇子》,马莉莉(左)饰演刘曼萍

爱华沪剧团学馆的十个学员是她和爱华的前辈们辛辛苦苦栽培起来的,正因为爱华是一个私营剧团,所以在挑选和培养学员时,老师们都格外慎重、格外认真,每一步团长都思考得仔仔细细。

两团合并以后,当时上海沪剧团的总支书记兼团长殷功普曾经纳闷地问:“你们爱华的几个小孩是谁教出来的?去找来我看看。”当须玲君老师出现在他面前时,他说什么也不肯相信:“就你啊?”“啊,就是我!”我想,对于我们这几个孩子的成长和成就,我们的老团长同样是非常骄傲,非常欣慰的。

七十二岁那年,凌团长心脏病复发住进了华山医院。我即将随《日出》剧组外出巡演,临走前我去医院探望她,她开心地向病友们介绍:“这是我们爱华的莉莉,这是我们爱华的莉莉……”

老团长没有等到我回来就溘然长逝了。她被安葬在风景秀丽的太湖边——苏州木渎,每年清明我都一定要去看看她。每次伫立在她墓前,我总不禁浮想联翩地回想起这位一代风华的团长。

上世纪80年代沪剧人合影,前排左起丁是娥、韩玉敏、杨飞飞,后排左起小筱月珍、凌爱珍、王雅琴、石筱英、汪秀英

她四十岁独立组团,慧眼独具相中了才二十岁的袁滨忠和韩玉敏,一手把他们捧成当时沪剧界最红的黄金搭档;十年后开办学馆招生,十个学生里走出了好几个优秀演员;以一个区级小剧团排演《红灯记》,成为日后八大样板戏之一……

她在同辈人心目中是当之无愧的“大阿姐”,在我们这些小字辈心里是永远的老团长。在每个人的心目中,她是美丽、聪慧、能干的代言人,是一个集体的主心骨、顶梁柱,权威无限,风光无限。

小时候,我抬着头无限钦慕地仰望她,心里总想:凌团长真是能耐!长大了,我才明白,凌团长其实真辛苦!

……(来源:档案春秋)

发表评论 取消回复