京城戏缘

“样板团”里故人稀

“文革”间,演“革命样板戏”的剧组有个雅号,叫“样板团”。选入“样板团”的,都是经过严格挑选的政治可靠、业务拔尖的剧团骨干,身份光荣而体面。

在“样板戏”被拍成电影,占据全国所有银幕的上世纪70年代初期,“样板戏”电影角色扮演者,举世瞩目,家喻户晓。他们的舞台形象,还广载于各类书刊、画报,绘制在公共场所,乃至各类商品、什物、器具,走进千家万户。“样板戏”演员成为全国亿万戏迷的心中偶像。我们关心文艺创作的人,还会进而去关注“样板戏”的编、导、音、美等幕后英雄,对他们怀着同等的仰慕。

希望见到“样板团”里真人的庐山面目,是我来京前的一种期盼。我到北京后,这种凭空期盼成为现实。在北京舞台,在剧场席间,在戏剧界的各种会议,在我学习的课堂,乃至在日常聚会、乘车、逛街、看病、住院等场合,都时常会遇见昔日“样板团”里人。他们多数是1940年后生人,依然还是当时首都舞台上的骨干,像刘长瑜、李维康、李光、沈健瑾、杨春霞、冯志孝、李崇善、洪雪飞、薛菁华等。少数年纪稍大的,如谭元寿、袁世海、杜近芳、高玉倩、马长礼等,也仍旧活跃在演出第一线。从那时直到今天,“样板团”里故人并不稀。这里所说的“稀”,是指几位已经亡故,或因病因老不能再露面的我所怀念的“样板团”里的 “故人”。

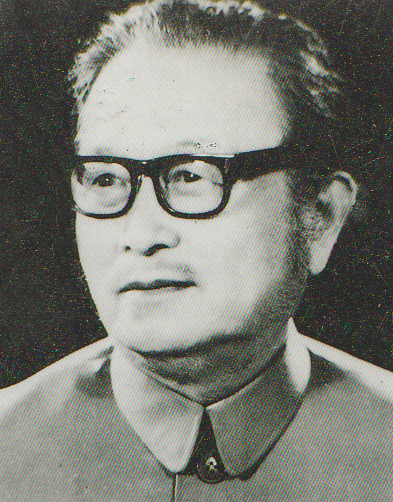

首先要说的,是跟我有过师生之谊的阿甲先生(1907~1994)。

来京之前,我曾久闻阿甲先生大名,知道他是我国极著名的戏曲艺术家,被人誉称“中国共产党研究京剧的头牌创始人”,是“革命现代京剧样板戏”《红灯记》的导演兼编剧。1978年12月7日我参加“文研院”研究生复试那天,就见到了他。

当代京剧“头牌编导”阿甲老师

那天午间,复试答辩结束,我在恭王府门口溜达,蓦见一位老者手持一摞卷宗,从我身边匆匆走出大门。我将他仔细打量了一眼:他戴副黑框眼镜,穿身黑呢长大衣,嘴边长撮黑短胡,留着长长的披头发与鬓角,一派艺术家的气度。阿甲不在我参加口试的戏曲史试场,我猜想,这位气度不凡的老者,难道就是来主持戏曲理论专业复试的阿甲老师吗?

后来,我在公众场合见到了阿甲,证实我的猜想没错。这时我还进而得知,阿甲就住在离恭王府不远的鼓楼文化部宿舍。推测那天他走出恭王府,是去外头东官房车站坐107路公共电车回家,手里拿的卷宗是考生资料。

一位蜚声全国的艺术家、1938年参政的“老延安”,来“文研院”主持研究生复试,午间不留饭,往返挤公共电车,只能解释,阿甲这人很随便,不摆谱,不会向院方提任何接待要求。还可解释为,“文研院”里高级人才太多,对没有担任官方要职的阿甲顾不上。那时阿甲的主要职务,是中国京剧院总导演兼“文研院”戏曲专业研究生导师。这些都不算“官”,不够专车接送、设宴款待的资格。

1980年5月16日,阿甲老师开始给我们研究生班戏曲系上戏曲表导演功课。到时,只见他从中山装口袋内抽出、然后抖开一叠纸张很大用毛笔写字的讲稿。未讲课,先声明道:“我这个(指讲稿),乱七八糟的!”这使我顿感这老儿很有特点。他说话不太利索,有点口吃。据说弃用原名符律衡,改用笔名阿甲,就是自嘲自己一张嘴说话就“阿呷阿呷”的憋声喘气而来。

阿甲老师课的中心讲题,是如何运用戏曲特点来表现生活。涉及的理论层面很广,包括戏曲的基本特点,戏曲民族性与时代性的关系,戏曲表演与生活的关系,唱念做打与角色多样化问题,以及再现与表现、程式与虚拟、演员与观众、内容与形式、真与假、实与虚等等。这些话题,对长期从事戏曲表导演实践和理论研究的阿甲来说,举重若轻,张嘴就有。所谓“乱七八糟”的讲稿,不过是他一份毛笔书写的“急就章”提纲而已。

我见多了学者、教授们的讲课,把其风格,归成两大类:一类为“学问家讲课”,一类为“才子讲课”。前者重知识,内容严谨,纲举目张,条分缕析,滴水不漏,记录下来,就如现成的论著。后者重感悟,因感而发,率性而言,表面散漫,内涵深刻,好听而很难记录。

母校杭大中文系胡士莹教授来讲宋元话本,一来摊好讲稿,正襟危立,高卷双袖,两掌撑案,声宏语壮,如斥大敌;听者因之奋笔疾书,记下的笔记,跟他后来出版的《话本小说概论》相差无几。堪称前者楷模。徐朔方老师来讲戏曲,只见烟盒大小的纸张上头,涂写一些提纲文字,身靠讲台,褪鞋搓足,未讲先笑,嬉皮笑脸,说话东一榔头西一棒,没法记录,而所讲东西,却叫人一辈子不能忘记。此系后者典型。

阿甲基本属于后一流派。他的讲课内容,多出个人实践感受,理论是他实践的总结与提升。讲到兴头来潮,他干脆在课堂上唱起来、念起来。如说到“唱”的功夫,他便借用班里两个同学名字,唱起了“原板”:“丁道——希咦,朱——文——相呃!”说到“念”的技巧,言道:“中国戏曲是不能离开再现的表现艺术。念白也应体现再现与表现的统一。‘念’得准确、清楚,是再现;‘念’得有节奏、有韵味,是表现。二者必须融为一体。”这时他声情并茂地念起《四进士》宋士杰公堂诉状的大段念白。一番话加一段念白,令人记忆深刻。

同学间传言,阿甲老师现在天天练功,准备粉墨登场,再演《四进士》。阿甲多才多艺,他当过记者、教员,有很深的文化、理论功底,能写一手好字和漂亮的文章。还会画画,前文《小城戏缘》刊载的《红灯记总谱》一书的封面人物画,就是阿甲亲手所绘。阿甲深谙京剧舞台表演,在延安任平剧院研究室主任、导演、副院长期间,曾参演《逼上梁山》、《野猪林》、《四进士》等剧,还与江青合演过京剧《打渔杀家》,二人分饰男女主角萧恩、萧桂英父女。在“文革”结束,恢复传统戏演出的此刻,想重拾旧钵,再过一把演京剧老戏的瘾,并非出自虚传。

1987年4月,在北京国际会议中心举办盛大而隆重的“首届中国戏曲艺术国际学术讨论会”。会议邀请10多个国家近80名国内外顶尖戏剧专家为正式代表。阿甲自然在列。本人忝列末座,会间同阿甲老师朝夕相处了多天。

阿甲提交《无穷物化时空过,不断人流上下场——虚拟的时空,严格的程式,写意的境界》这篇著名论文。大会发言时,他又一次有声有色地念起《四进士》公堂诉状那段道白,说明他对《四进士》一直情有独钟。遗憾的是,我们最终没能见到他登台演出。这可能由于各种条件限制,而更大的可能,还是同阿甲本人个性有关。

淡薄名利,与世无争,处事洒脱,不拘小节,这是阿甲的向来性格。据说,中国剧协曾隆重筹办纪念阿甲导演艺术成就研讨会,事先邀约阿甲与会,还特地向他交代了大会时间、地点,并嘱咐发言。结果阿甲竟把这事给忘了,开会那天,四处找他不着,急得举办方团团转。后来找到了,阿甲竟说:“啊?你们开的会,我也要参加吗?”阿甲就是这种对自己“大事”满不在乎的人。

国际讨论会期间,代表们在宴会厅用餐,高朋满座。一回餐后,阿甲身热,脱去那套中山装上衣,露出套在脖子下充当白衬衫的一圈“假领”,端坐大堂中央,跟人侃侃而谈。见者个个发笑。老外代表更是带着惊异眼光,揣摩阿甲脖子所套为何物、作何用途。对此,阿甲自己却浑然不觉,越发叫人好笑。试想,如此随随便便的人,对演成演不成《四进士》都无所谓,他决不会为这等事去努力,去创造条件,去力争成功的。

首届中国戏曲艺术国际学术讨论会代表合影(部分)

(本书里写到的人名:阿甲,前排左四;郭汉城,前排左五;张庚,前排左六;王季思,前排左七;冯其庸,前排右八;李希凡,前排右七;[美]白之,前排右三;徐朔方,前排右二;俞琳,前排左二;王永敬,二排右一;[美]魏莉莎,三排右七;[美]李林德,三排左八;姜海燕,三排右三;本人,二排左二)

来研究生班任戏曲音乐课程的是刘吉典先生(1919~ )。他是《红灯记》音乐唱腔设计者,《红》剧“样板团”里另一位灵魂人物。

《红灯记》音乐响遍大江南北,唱腔亿万群众耳熟能详,大家为它的优美、新颖、精致而倾倒。我曾揣想,《红灯记》作曲者总该是个能歌善唱、举止儒雅、风度翩翩、穿着时髦的“音乐艺术家”。

待见到来课堂的刘老师,才发现跟我的原来揣想相去十万八千里。刘老师是位五大三粗的老者,硕大的头颅,肥胖的身躯,很平常的穿着,还有一副粗粝而嘶哑的嗓音,怎么也没法跟“小铁梅”刘长瑜演唱 “我家的表叔数不清”的莺啭流丽搭上边。更令人惊讶的是,刘老师几乎就不会唱。讲课中间,他为了说明唱腔创新,举上述“我家的表叔”唱段为例,哼了几句自己创编的得意唱句,竟然全不在调上。

有没有搞错?!

戏曲音乐家、“样板戏”《红灯记》作曲刘吉典老师

可千真万确的事实是,刘老师是靠唱曲起家,靠作曲扬名立万的。他是天津人,从小酷爱曲艺、戏曲、民间音乐,曾跟随曲艺名家学唱京韵大鼓、天津时调。长大在北平国乐社传习所、天津南开中学等处教习音乐。新中国成立后,供职中央戏剧学院、中国戏曲研究院,从事舞蹈、戏曲音乐创作与研究。1955年,为创编京剧《三座山》音乐需要,被调入中国京剧院,从此开始他半个世纪戏曲音乐创作的专职生涯。他为中国京剧院50余部新创剧目担任音乐、唱腔设计,戏迷们熟知的《望江亭》、《桃花扇》、《西厢记》、《赵氏孤儿》、《人面桃花》、《满江红》、《凤凰二娇》、《红灯照》等一批新编历史剧和《三座山》、《白毛女》、《洪湖赤卫队》、《柯山红日》、《平原游击队》、《红灯记》、《恩仇恋》等现代戏音乐、唱腔,皆出其手。

可以说,刘吉典是同时代成绩最富、成就最高、留给后人遗产最丰的京剧音乐创作家。为了表彰他的成就,有关部门曾授予他戏曲音乐最高奖项“孔三传奖”,并举办专题研讨会,总结他的成就与贡献。这样的“音乐人”,难道真的不会唱吗?简直是天大误会。

无论阿甲,还是刘吉典,公众面前,很少谈他们的《红灯记》。刘吉典只在课堂上举过他创编“我家的表叔数不清”一曲的经过和体会。阿甲除在1980年12月23日北京“正义路”最高人民法院特别法庭,就《红灯记》创作内情与江青对簿公堂,严厉斥责江青窃取《红》剧创作成果的行径,由中央电视台向全国群众转播实况外,平日从来不见他说起《红灯记》。原因只能这样解释:他两人都不愿意在人前宣扬个人成绩,或者是出于他俩有意回避《红》剧创作中一些说不清的是非恩怨考虑有关。

我听到的有关《红灯记》创作的一些内情,是在若干年后,从《红》剧主要角色李奶奶扮演者高玉倩(1927~ )那儿得到。

“李奶奶”高玉倩讲述《红灯记》创作过程(凤凰卫视纪录片《凤凰大视野·风雨样板戏》截图)

2003年春天,我因病住院。入住的北京积水潭医院,是我所在单位中国艺术研究院以及中国京剧院、北京电影制片厂等文艺单位的合同医院。跟我同时住入医院干部病房三楼的,除“北影”演员苗苗为年轻人外,“北影”黄素影、“国京”茹元俊、高玉倩等,都是老艺术家。我住308病室,高玉倩住305病室,相隔很近。

时值北京“非典”肆虐期间,医院四处封闭。空暇时刻,我们病员只能在病房外头的一块小空旷地面上踱来踱去打发时光。高玉倩患脑血栓,需要经常步行走动有利恢复。她由一位年轻女家属陪同,每天在那儿来来往往的走路。我俩碰到一起,因是“同行”,聊得来,于是就有了一番有关她身世以及《红灯记》创作情况的深谈。

高玉倩有极其悲苦的童年经历和很不平常的艺术成长道路。她从一个不明生身父母、备尝艰辛的弃儿,到进中华戏曲学校学戏有成,再到受王瑶卿、欧阳予倩、焦菊隐等名师指授和跟马、谭、麒、裘、孟、李(少春)等大批京剧大家同台合作,直到拜师梅兰芳,加盟中国京剧院,被阿甲发现,确定改习老旦,成为全国老少皆知的 “样板戏”影片《红灯记》李奶奶饰演者,是一部极富传奇的经历故事。这方面情况,媒体已多有披露,这里不再重复。

高玉倩是个尊重事实,不会趋时附势,不凭个人好恶执言的老者。说到《红》剧创作内情,因部分涉及“样板团”的人际关系及“四人帮”下属骨干的历史定位问题,在没有得到老人允许前,恕我不便在此一一转述。出院之后,我曾草拟过《听“奶奶”,讲“红灯”——高玉倩访谈》一文,出于同样的考虑,最终弃之敝箧。

可以公开的信息,我想只有以下三件事:

一是“样板戏”一词,最早的出处,出自电影明星张瑞芳的发言。1964年,全国京剧现代戏观摩汇演,《红灯记》名噪京华。中国京剧院决定,从1965年2月起,南下广州、深圳、上海、济南等地巡演。巡演一路飘红,到了上海,更是反响强烈。上海文艺界为《红》剧举办的座谈会上,人人赞不绝口。张瑞芳发言中曾言道(大意):像《红灯记》这么成功的京剧现代戏,完全可以作为今后创作戏曲现代戏的样板。上海媒体对座谈情况予以报道,于是“样板”之说,不胫而走。次年12月26日,《人民日报》发表《贯彻执行毛主席文艺路线的光辉样板》,将《红灯记》、《智取威虎山》等八个演出,称作为“江青同志”亲自培育的八个“革命艺术样板”或“革命现代样板作品”。1967年5月31日《人民日报》发表社论《革命文艺的优秀样板》,以党报社论最高规格,正式定名“样板戏”。

二是著名的“痛说革命家史”一场,系由《红》剧参演者发挥集体智慧,你一句、我一招“凑成”的,并不出于某人独创,更不是某人“钦定”。据说,一回集体参排这场戏时,正好周恩来总理来团视察,见排练场人声嘈杂,便问:“你们这么热闹作甚?”大家告知是在争论“痛说”的处理,总理便对大家这种发挥集体智慧的创作精神给予高度评价和赞扬。

三是说给《红》剧补订音乐唱腔的“四人帮”年代的“文化部长”于会咏,确实是个很懂戏曲音乐、很有才华的“书生”,还说他常常因为创作问题,为坚持己见,跟人争论不休。

如今,高玉倩和刘吉典都是年届八九十岁的耄耋老人,长年跟病魔周旋,淡出公众视野。“平桥远水诗千里,锦树浓花月一钩”,书挂于高家门厅的这副对联,是经历一生曲折和辉煌,最后归于心如止水般宁静的高玉倩老人的心境写照。刘先生患心脑血管疾病不轻,据说精神状况十分不好。本人在此祈愿为我国京剧事业做出杰出贡献的两位老人健康长寿!(刘吉典先生已于2014年8月24日仙逝,享年95岁——作者2017年8月28日补注)

《红灯记》之外,属于八个“样板戏”的北京创编的另一个京剧“样板”剧目,是北京京剧院的《沙家浜》,声誉可与《红灯记》并肩。我跟《沙》剧“样板团”里人很少接触,只跟该剧女主角阿庆嫂饰演者洪雪飞(1942-1994),有过一些会晤机会。

北京有个业余昆曲社团,叫“北京昆曲研习社”,历史颇久,1956年成立,俞平伯任首任社长。“文革”间停止活动,1979年底恢复活动,由周有光夫人、合肥“张家四才女”老二张允和继任社长,骨干有朱家溍、李倩影等昆曲名家票友。

不知谁做的好事,把我们研究生班戏曲系几个同学都报上名,大家稀里糊涂地入了社。昆研社每周集中习唱昆曲,张不了嘴的我等,成了去昆研社光看热闹、不唱曲子的“曲友”。

那时昆研社没有固定活动场所。1980年夏天,选择恭王府“天香庭院”——恭王府即荣国府旧址的主张者,根据《红楼梦》脂砚斋评语,确认此地即是《红楼梦》原稿写的“秦可卿淫丧天香楼”的所在。正厅俗称“楠木厅”,前头有块面积不小的月台,正好可以用做昆研社活动场地。

恭王府“天香庭院”楠木厅前的月台就是昆研社的活动场所

一回傍晚,昆研社在天香庭院月台活动。夜色朦胧中,我瞥见一位身着浅蓝短袖衫,身材娇小,年近中年的女子,在月台上边唱边舞,活泼灵动,唱腔、身段都很规范。我心想,这一定是专业演员,来昆曲社是为过过唱昆曲的瘾。

走近一看,见她圆圆的面孔,面颊一对酒窝,一口齐整、洁白的牙齿,还有微微下撂的眼角和稍稍上翘的鼻孔,我一下子认清她是洪雪飞。洪雪飞原是北方昆剧院演员,后调入《沙家浜》“样板团”改唱京剧,顶替靠边站的“反动艺术权威”赵燕侠,出演主角阿庆嫂。《沙》剧拍成电影,阿庆嫂形象深入人心,洪雪飞的名声传遍神州大地。我家乡人还自豪地相传,洪雪飞是我们浙江老乡,而真实的情形是:她生于上海,长于杭州,祖籍安徽。

令我感到惊异和不解的是,银幕上的阿庆嫂,是位高大而壮实的“革命女英雄”,是智慧过人、八面玲珑的“女能人”。而眼前的洪雪飞,竟是如此娇小、纤巧而且天真,是位清秀的江南女子。她的夫君陪着她一起来,据说是在剧团乐队工作。活动休息时间,我跟她攀谈,对她说的头一句话就是:“你比从前瘦多了。”她惊奇地答道:“我瘦了?真的吗?”似乎很不认同我的说法。

由此我想到,这可能是由于以前《沙》剧电影给我造成的错觉。在“样板戏”人物创作必须遵循“三突出”——在所有人物中突出正面人物,在正面人物中突出英雄人物,在英雄人物中突出主要英雄人物——戒律的年代,《沙》剧电影摄制者必须想方设法让主要英雄人物阿庆嫂处于银幕显著地位,采取调动机位、拍摄角度以及服饰装扮等手段,给观众制造阿庆嫂高大而壮实的外形“幻觉”。

银幕上下的洪雪飞(图片来自互联网)

自此之后,我去“北昆”看了多出洪雪飞主演的戏,包括戏曲研究所同事石湾、谭志湘合作编剧,在广和剧场首演的新编昆剧古装剧《春江琴魂》。我去人民剧场观摩演出,多次碰见洪雪飞,跟她成了“点头朋友”。她出入剧场,脚步轻盈快速,就跟她的名字“雪飞”一样。推想她干戏曲这行也是个不肯随便歇脚的人,经常抽空去剧场观摩,还到业余昆研社唱曲,便是明证。

1993年盛夏,韩国“中国戏曲研究会”由会长、汉城大学金学主教授率领,来华访问考察,成员有吴秀卿、梁会锡等十来个骨干,他们都是我结交多年的老朋友。我和中国剧协研究室曲六乙先生一起负责接待。考察的内容之一,是观摩“北昆”演出。

7月19日晚,我们陪同韩国朋友去“北昆”排练场观摩了“北昆”两出戏,一出是侯少奎的《刀会》,再一出就是洪雪飞的拿手戏《活捉》。演出结束后,我跟洪雪飞聊了几句有关《活捉》表演传承方面的话题,之后洪雪飞同我们几人一起合影留念。

想不到我们这次同洪雪飞会晤之后,竟成阴阳两隔。次年9月27日,洪雪飞去新疆参加克拉玛依油厂建厂40周年纪念活动,途中不幸翻车身亡,“阿庆嫂”瞬间香消玉殒,成了存于我心中的“故人”,我们的合影是她留给我们几人珍贵的最后留念。

想不到我们这次跟洪雪飞会晤后竟成阴阳两隔

(照片左起:本人、金学主、洪雪飞、吴秀卿、曲六乙、梁会锡)

现在,网络上有洪雪飞的虚拟坟冢和祭堂,当是她的亲属或挚友为她建造。不少网友在网上给她上香、献花、留言。我上网看到这些,深为她感到惋惜、凄楚。忆起往事,灵动、活泼的洪雪飞,仿佛又在我跟前跑动、舞动、唱动……。

发表评论 取消回复