省教育厅—声令下,郴州师范专科学校被宣布撤销。 地委尊重我的意见,把我安排到地区艺术剧院任副院长 兼湘昆剧团副团长。副院长是空名,副团长才是实职。有人开玩笑说“这是连降三级”。此话怎么讲?嘉禾副县长是副县级,师专讲师算正科级,现在在湘昆剧团当副团长,跌到副科级了。到湘昆是我自己向组织提出的要求,在我心里,是没有所谓的“官”和“级”的,我用心去感受,我的最爱就是最大的“官”,最高的“级”。我在嘉禾当文教科长,文教副县长时,向老师们表过态:“愿头发白在教育事业上。"组织上根据我初、高中和大学都是学的师范,大学专攻中国文学,把我调到郴州师专当讲师,非常恰当。我到师专,如鱼游水里,顺顺当当,舒舒服服。师专不存在了,把我放到湘昆剧团,组织上考虑我与湘昆的一段夙缘,考虑湘昆今后的发展,既是组织的安排,也是我的选择。什么这级那级,都不重要了。在嘉禾发现、发掘湘昆时,我也表过态,发过誓:“但使幽兰能出谷,愿倾热血伴芬芳。”对这枝社会主义文艺百花园中的幽兰,我只想为她的茁壮成长做点什么,除此 之外,别无奢望。1962年,我走进湘昆剧团,这一年我满四十岁,孔子日:“四十而不惑。”孔子指的“不惑"的境界,我没有达到,但是,在前途的自信上,基本上确定不移,在人生的坐标上,我有自己的尺子,不会被世俗迷惑。所以,从第一天踏进湘昆剧团的门坎,我就从容淡定,驾轻就熟,有一股大干一场的冲劲。

我在湘昆剧团经历三个时段:从1960年2月剧团成立起到1966年8月开展“文化大革命”运动止。剧团朝气勃勃,事业蒸蒸日上,是黄金时段;第二个时段,“文化大革命”,大革文化之命,大革湘昆之命,湘昆剧团被彻底砸烂,是湘昆剧团的沉沦时段,死亡时段;第三时段,1972年8月,湘昆恢复建制,死而复生,重睹芳华,是湘昆剧团的复活时段。湘昆剧团复活,我“二进宫”,“好马"吃了“回头草”。我带着心灵上的创伤,带着痛苦的矛盾,回到日夜思念的湘昆剧团,又当上了副团长,和那些过去的“造反派”相聚一堂,重逢一笑,建立新的和谐关系。“文化大革命”十年,耽误了湘昆十年,耽误了我十年,也耽误了演员十年。

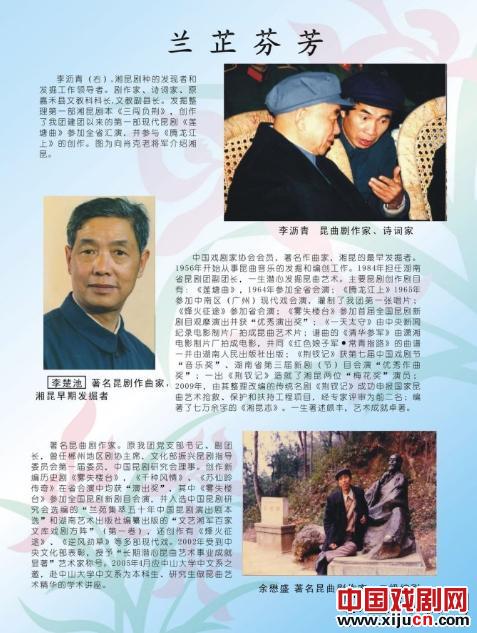

湘昆剧团第一任团长刘殿选,河南人,南下时是简易师范学生,曾经在南岳文工团吹黑管,来郴州专区后,当过郴县文化科的副科长,属知识分子、新文艺工作者。他在湘昆剧团当团长,基本上算内行领导内行;作曲李楚池,一直负责挖掘整理,转业前在四野南海舰队文工团当演奏员,也是新文艺工作者;编导余茂盛,中山大学中文系毕业,是戏剧家、教授王季思、董每戡的高足。刘管全面,我管业务。我们四个人公私关系都很融洽,合作愉快,应该说工作也是有突出成绩的。

1960年10月,把著名湘剧演员陈绮霞从省湘剧团借调来湘昆当老师,对湘昆演员艺术上的提高起了关键作用。1961年11月,通过陈绮霞争取上田汉的关心、重视。田汉代表中国戏剧家协会邀湘昆部分演员赴京,在中国文联礼堂演出,说湘昆是从郴州嘉禾山窝里飞出的金凤凰。使湘昆剧团一步跃上台阶。田汉还主持拜师仪式,介绍湘昆演员拜北昆表演艺术家白云生、侯永奎、侯玉山、马祥麟、沈盘生、李淑君为师,这一活动,其意义显然超出了艺术范围。

我来湘昆剧团后,一手抓继承,一手抓改革。李楚池管作曲,也管剧目的发掘整理,余茂盛管编也管导。他们整理了《连环记》、《牡丹亭》、《白兔记》、《渔家乐》、《义侠记》、《刃会》、《夜奔》、《产子破阵》、《相梁刺梁》、《游园惊梦》、《醉打》、《思凡》、《琴挑》等一大批全本和折子戏。我也整理改编了《杀狗记》、《桃花扇》,还因为田汉授意,整理改编了王船山创作的《龙舟会》。

1964年,全国各地兴起现代戏热,湘昆剧团没有落后。这一年四月,我改编的现代戏《箭杆河边》与来郴州演出的北方昆曲剧院联欢演出,又创作了现代戏《莲塘曲》,参加全省现代戏会演,获得好评。省里会演后,湘昆剧团赴武汉、南昌巡回演出,就靠《莲塘曲》、《箭杆河边》两个现代戏斩关夺寨,一路顺风。从此,紧跟全国形势,停止了传统戏的演出,全力抓现代戏。余茂盛移植改编的《琼花》、 《师生之间》、 《女飞行员》、《南方来信》、《首战平型关》,唱响郴州,唱到广西。我移植改编的《海防线上》在郴州连演20场,观众达2万余人次,创历史新高。

“上山下乡"是湘昆剧团的传统,从嘉禾湘昆学员训练班开始,上山下乡演出,都有任务。湘昆剧团每年上山下乡250场以上的任务,一般都能完成,甚至超额完成。外出演出,自己装车卸车,自己装台拆台,已成一定之规。凡此劳动,领导、群众,一齐动手,概无例外。说这是湘昆剧团的团风也罢,是湘昆剧团的特点优点也罢,反正湘昆剧团是这样做的。

1964年9月,省现代戏会演后,湖南省人民委员会文教办公室批准郴州地区湘昆剧团改称湖南省湘昆剧团。1965年3月,国务院副总理、中共中南局书记陶铸来郴州,看了现代戏《琼花》和传统戏《琴挑》后,点名要湘昆剧团拿出节目参加7月在广州举行的中南区戏剧观摩会演。匆忙中,由我和余茂盛把地区歌舞团荣羽创作的现代小戏《红波浪上人》改成昆剧《腾龙江上》。省文化局领导、专家审查,认为可以,就定下来作为参演剧目。湖南省代表团由省话、省湘、省花、省京、省祁,还有长沙市煤炭文工团和省湘昆剧团七个剧团组成。省话的《电闪雷鸣》、省花的《打铜锣》、 《补锅》引起轰动,湘昆的《腾龙江上》被大会评为推荐剧目,中国唱片社为该剧唱腔录音灌片。

1965年9至12月,昆剧团全体演职员在桂阳县仁义公社梧桐大队参加农村社教。此前,我改编了传统戏《寇准》,写出了反映知青的现代戏《丹枫如火》的初稿。在梧桐搞社教不到一个月,我就到长沙省戏工室修改《丹枫如火》去了。

1966年3月16日,省文化局指示:湖南省湘昆剧团改称“湖南省昆剧团"。仍然由郴州地委代管。但,名称上与省话、省湘、省花、省歌、省京、省祁统一了。这样,剧团就名正言顺,旗鼓相当地可以和北昆、苏昆、上昆、浙昆平等交流了。全团演职员精神为之一振,高举“省昆”这块牌子,带了现代戏《女飞行员》、《首战平型关》“飞行”广西、“首战”桂林、柳州、南宁。也就是昆剧团同志踌躇满志之时,史无前例的“文化大革命"的前奏,批“三家村”、抓“小邓拓”,在郴州叫响了。我没有随团去广西,在家里参加地区文化局系统学习。地委机关抓出宣传部副部长尹辉,批他是郴州地区的“小邓拓",一是他给省委写了信,说郴州地委“党风不正”;二是他主持编写了和吴晗的《海瑞罢官》同样“恶毒"的昆剧《寇准》。这个戏是我执笔写的,是根据京剧本改编的,既没有定稿,更没有上演,为什么要批呢?我不理解。我有预感,现在批尹辉,接着来的就是批我,我是在劫难逃的了。

1966年8月,省昆剧团从南宁拉回郴州,演员们变了脸子,鼓噪登场,把刀枪剑戟对准剧团的“走资派’、“黑笔杆"、“牛鬼蛇神”了。刘殿选、我、李楚池、余茂盛四个“牛鬼蛇神”蹲了牛棚,成了专政对象。昨天的湘昆接班人,今天一变成了湘昆的掘墓人。“帝王将相、才子佳人"成了“以死人压活人”,上演“帝王将相,才子佳人"的湘昆就是大毒草。传统戏固然是毒草,新移植改编和创作的昆剧无一不是毒草。是毒草就要铲除,是制造毒草的人就要“打翻在地,踏上一只脚。”具体到我,既是毒草的制造者,还是湘昆这株毒草的发现者、挖掘者,是罪魁祸首。“革命不是请客吃饭,不是绘画绣花",什么.“革命行动”、什么专政手段,社会上有的,昆剧团都有。对“牛鬼蛇神”来说,人格尊严,扫地无余了。话又说回来, “文化大革命”是一场民族灾难,演员在这场民族悲剧中到底不是策划人,不是编剧导演,他们仅仅是个演员,是听鼓下锣的。他们也学川剧变脸,为什么要变脸?为什么红脸又变黑脸?说不清楚,因为他们台上台下都是演戏。演员,这些所谓“造反派演员”的可悲需要理解、谅解,正在这里。只有两件事,从道德方面上来考查,我感到非常失望、非常痛心:

第一件事,1967年夏,在全国大破“四旧”的声浪中,昆剧团的造反派竟把部分盔头、道具、剧本、资料,付之一炬。我特别指出,这些人里面,也有嘉禾训练班出来的人,“香花"把他培养出来,反过来认为湘昆是毒草,是“四旧”,“拉杂摧烧之,摧烧之,当风扬其灰。"这是什么?是道德的缺失,是信念的背离。除了失望、痛心,还能说什么呢?

第二件事,“农民进城”那一天早晨,我被造反派五花大绑、并将我读初中的男孩一同推上斗争台,一阵“革命行动"后,游街示众。对我来说,事有必至,理有固然,不算什么。我的意思是,造反派让刘殿选穿上半边袍服,戴上一个翅的纱帽,一只脚穿着朝靴,鼻梁上擦上白粉,两只手敲着小锣,胸前挂一块白布,上写“死不悔改的走资派”,造反派押着,走在游行队伍的最前头。这样做法,实在荒唐。刘殿选“有罪”,湘昆的戏剧服装也有罪吗?批斗“牛鬼蛇神”,口诛笔伐,文斗武斗,我不说什么。现在拿湘昆的服装道具问罪,是恶作剧,当时,我内心是最反感、是拒绝接受的。

1969年5月到8月,我在地区干部学习班“学习",8月18日回剧团检讨,通过了,算“解放”了。

1969年9月到1972年10月,在桂阳地区五七干校劳动,中间到宜章梅田大队搞工作组一年。在干校期间,生活非常充实,非常愉快。

1972年11月,回到复活了的湘昆剧团,参加剧团第三时段的战斗。为什么说是战斗呢?说实话:回湘昆重操旧业,我有疑虑。人与人变陌生了,工作起来会得心应手吗?我服从组织回到剧团,一看,情况完全出乎意料。通过史无前例这一折腾,演员们重新检讨自己,重新拾回对湘昆的信念和热爱。据说,地委同意恢复湘昆剧团,就是一两个从嘉禾湘昆训练班出来的演员去积极争取的结果。我为之感动不已,改变了对他们的看法,也恢复了对他们的关爱。他们斗志昂扬,我也以战士的姿态投入振兴湘昆的战斗。剧团排演《红旗卷起农奴戟》,演员不够,我带头参加跑龙套,在我的带动下,编剧罗宪敏,舞美钟式震,会计余承第,还有饮事员周光明,都上台了。

“文化大革命”中全国所有昆剧院团都砸烂了。我们湘昆剧团和苏昆剧团、上海昆剧团是最早恢复的。湘昆剧团恢复后,立即写信给北昆和浙昆,浙昆的周传瑛团长把我们写的信,作为大字报,贴到浙江省文化厅的大门上。不久,浙昆剧团恢复了,我们给他们的信成了浙昆的催生剂。

1978年5月,全国昆曲座谈会在南京召开,已经恢复的江苏、上海、浙江、湖南四省的昆剧团派代表参加,讨论昆曲艺术的继承发展问题。湘昆代表团在会上作了《扎根群众发展昆曲》的发言,全文于6月16日发表在《新华日报》上。俞振飞在会上肯定湘昆的上山下乡,号召全国昆剧院团都要向湘昆剧团学习(北方昆曲剧院刚刚恢复,没有派代表参加)。我们回湖南,经过杭州时,周传瑛一定要我向他们的演员介绍经验。他们是老大哥啊,老大哥屈尊向我们请教,在我们就是汇报,只好照办。

因为俞振飞一声号召,第一个来郴州演出的是苏昆剧团。苏昆1978年7月来郴州,我写了《齐天乐》表示欢迎:

仰天长啸慷而慨,此情几番滂湃。一梦十年,霜欺雪压,

枉赋幽兰芳苣。四凶破败。感东道相邀,情深如海。夜夜秦淮,箫声响彻云天外;

采苹潇湘正好,洞庭八百里,自由自在。金殿脱靴,玄观拆字,好个清官神态。昆山一脉,有继世相承,新人一代。吾道不孤,须赶超世界。

九个月后,即1979年4月,浙江昆剧院又翩然来到郴州。我写了《八声甘州》:

西子湖远接洞庭湖,两湖一源头。自昆山创始,姑苏传习,兰芷风流。十载艰难殊甚,风雨忆同舟。四害坍台也,祝捷登楼;

际此榴花时节,喜南京去后,来了杭州。一杯云雾水,聊表意绸缪。《十五贯》光芒万丈,更《西园》、美景不胜收。同携手、长征路上,竞献新猷。

1980年6月,上海昆剧团也来郴州了。他们演出新编的

《红娘子》,我写了观后感《幽兰芬芳溢三湘》,在6月20 El的《湖南日报》发表。

到此时,全国几大昆剧院团,都来了郴州(北方昆剧院最早,1964年就来郴州了)。1962年9月,我从师专调入湘昆剧团,到1969年9月,离开剧团去五七干校劳动;1972年回湘昆剧团,到1979年3月,离开剧团,抛开三年干校时间,前后在湘昆剧团工作了十四年。1978年春秋二季,以省艺术学校湘昆科的名义,招了40名学员,使我在离开湘昆剧团之前,看到了又一批湘昆的接班人,我的面前洒满阳光。

发表评论 取消回复