小城戏缘

通向远方的“实践楼”

社会“读书无用论”泛滥期间,恰是我认真看书、钻研学问的好时候。回学校“复课闹革命”后,跟青山碧泉结伴的“实践楼”,是我徜徉知识海洋的绝佳处所。暌违多年的书本里,藏有日月山川、历史风云、人世百态、天地人和;局促而宁静的“实践楼”,用书本构建起我通向外部世界的通道。从1963年起至1978年离开“平中”,我在此楼二层临窗东室足足住了15年,我的许多“业余学问”都在这里头做的。

“文革”前的上世纪60年代初期,国家为纠正“共产风”,大力发展生产,各行各业都在狠抓业务和提高质量,学校教师工作量变得十分繁重。平日备课教课,批改作业,观摩检查,假期间政治学习,农忙参加支农劳动,终年终日终晚地忙碌,没有一点空余时间。说句真实感受的话:一入中小学教师队伍,就好比踏上永远走不到头的工作苦途。当时心底有个愿望,也是奢求,希望能有个真正的“八小时工作制”。工作之余,可以自由休闲、娱乐,读书。事实根本没法实现。

“实践楼”旧址,我在二层临窗东室住了15年

从大学毕业(1961)到“文革”前(1965)的数年间,我很少继续研读自己爱好的中国古典文学。我把读书希望寄于未来,购置了大批图书,以备有机会时再在书海中遨游。没有刻意追求的目标,主要是为了延续我长期养成的习惯与爱好。平阳地僻,“实践楼”近乎世外桃源,学校图书馆没有我所需要的图书,我的书籍来源,主要依靠外地朋友帮我购买。说到这里,我特别会怀念起我的一位亡友。

高浦涵是我家乡的发小,后来一起考入“瑞中”高中,成了同级不同班的同学。我俩住得近,几乎长年泡在一起。双方父母都把对方看做自家孩子一样,双方弟妹都喊我俩为“哥”。我俩走得近,主要还不是由于住得近,而是有共同的酷爱文学兴趣。我俩是在快乐的阅读中一起度过青少年。他看过的中外文学作品我肯定会跟着看,我看过的他也决不落下,然后彼此交流、畅谈想法,有时兴头所致,还会写诗作文抒情一番。无拘无束,好不开心。

高考时,我报考了文科。高浦涵思量再三,最终选择了理工科——这是除我之外,“瑞中”文理兼优的毕业生的共同选择。为了申明自己不曾“叛变”、“文学挚友”立场永不动摇,填报志愿后,高浦涵再三向我表白道:“无论我读什么、将来干什么,我的文学爱好永不会放弃。我们还会像从前一样。今后你学文有需要我的地方,只要言语一声,我一定帮你办到。”

高浦涵没有食言。他以优异成绩考取了理工科大学头一个志愿——北京邮电学院(今北京邮电大学)有线工程系。读到大三,被部队提前要走,去从事军事机密通讯。他小我一岁,少年得志,17岁上大学,20岁就挂上一杠两星的中尉军衔。他走遍河北、四川、浙江等省的大地山川,从来没忘记他的承诺,跟我保持长久而频繁的通信联络,继续交流文学阅读,畅谈社会和人生。他回乡探亲,也会专程到“平中”看我,夜间挤到我“实践楼”寝室的那张单人床上,跟我抵足而卧,彻夜谈心。

我需要什么图书,只要给高浦涵写信,他就会想方设法帮我在外头找到,购来邮寄给我。就以其中的戏曲研究图书为例,《中国古典戏曲论著集成》初版不是成套出版,而是10册陆续印行。高浦涵在全国各地东一本、西一本的给我寻找,陆陆续续地寄我,凑成全套。周贻白著的《中国戏剧史长编》,1960年出版时,地方书店很不容易购到,他就利用出差北京机会,专门去了人民文学出版社给我买到寄我。

我的许多古典小说、戏曲藏书里,洒有高浦涵辛勤四处奔走的汗水,浸透着我俩友谊的斑斑痕痕。我非常珍惜这些图书。我憎恨“文革”“破四旧”,不光是由于它扫荡了我的书本,耗费了我的钱财与时光,更因为它摧毁了高浦涵留给我的美好记忆和留念。

高浦涵单纯、直率,“文革”间出言不逊,竟当着众人面,说跟毛泽东井冈山会师的不该是“×副统帅”,结果大祸临头,被打成“五一六”反党反军份子,被部队开除,遣送家乡劳教。直到“××集团”粉碎 ,才得以平反复职。长年繁重的体力劳动和内心积郁,摧残了他的健康。复职不久,英年早逝,抛下晚婚晚育的爱妻和幼子。这样的朋友,永久刻记在我的心底,我们的交往与友谊,成为我一生的记忆,一想起他给我收集、购寄的那些书籍丧失,我就痛心疾首。

大学毕业分配“平中”以来,尽管学校工作非常繁忙,我对中国古典戏曲的爱好和阅读没有完全放弃,只要稍有一点空隙,我就会在“实践楼”坚持研读。我的研读重点,先前是元明杂剧,大学后期(1960)至任教“平中”期间,渐渐转向了南戏。

我保存的注有撰写时间的读书札记,记录了我在“实践楼”的阅读经历和收获。这些收获,成了我日后从事戏曲史专业研究在南戏成果方面的雏形或成分。如1962年年4月18日的阅读札记《从<南词叙录>看徐渭的戏剧观念》,是我发表于《文艺研究》1980年5期首篇长论文《徐渭的戏剧见解——评<南词叙录>》的雏形。1962年4月16日《说南戏的人民性》、1962年9月9日《读〈杀狗记〉》、1978年8月21日《<赵贞女>戏文衍变与<琵琶记>评价问题》等,连同大学期间所撰的《关于<荆钗记>》(1960年6月22日)、《关于两个本子的<白兔记>》(1960年10月)等札记,共同构成我日后有关宋元南戏历史及其代表作品“五大戏文”(《荆》、《刘》、《拜》、《杀》、《琵琶》)论著的成分。这类例子,不胜枚举。

不了解我底细的人,见我在上世纪80年代初硕士生刚一毕业就“突然爆发”,在《中国社会科学》、《文史》、《文学遗产》、《文艺研究》、《音乐研究》、《人民日报》、《光明日报》、《文艺报》等国家顶尖报刊上连连发表大块文章,一时间成了“学术新人”,误以为这是靠我的天分和拼命,却不知这是我幸苦积累20多年“蓄势待发”后的起飞。

成功总会向长期坚守者敞开大门,等待、取巧和用心不专,则会堵绝你通往目标的门径。前些年,母校“瑞中”邀请我给小校友们谈谈自我素质锻炼的体会,我给总结了三点,归结为六字、三个关键词:兴趣,坚持,创新。这是我治学半生最简单的小结。上面所说的经历体会,就是“坚持”二字。

我给“瑞中”小校友报告自我素质锻炼的“六字经”

学校复课后的几年,特别到了70年代中期,“文革”制造的文化禁锢好似略有松动。1970年10月人民文学出版社出版的郭沫若《李白与杜甫》,带有标志性的意义。在革命大批判的文山牍海中,突然冒出一本研究中国古典文学专书,它如同荒漠长出一棵雪莲花,“耻与众草之为伍,何亭亭而独芳”(唐岑参《优钵罗花歌》)。尽管读者对该书过分的“褒李贬杜”倾向持有不同观点,但不能不承认,郭沫若此书的出版意义比之作者的学术见解更为重要。评论界称之为“浴火重生”,就包含这层意义。这本书成了我“破四旧”之后重新购书的头一本专业图书,并且贪婪地将它仔细阅读了一遍。它把我带进久违的阅读快感,重新燃起了我去探究“古典”的欲望。

这本书重新燃起了我探究“古典”的欲望

接着,1973年以来,人民文学出版社重印了五六十年代整理出版的《红楼梦》、《水浒》、《三国演义》、《西游记》四大古典小说名著。各地群众争相抢购,就像干涸的禾土在抢吞少有的甘霖,供不应求。

我的一个亲戚在家乡瑞安新华书店门市部工作,为我买到这些计划配给书店的小说提供了便利。当时还没有“走后门”之说,我的亲戚上班时,悄悄用旧报纸包好新书,下班走出后门,悄悄塞给我。这是地道的“走后门”,使我喜悦交带着羞愧。

古典小说虽然重印出版,革命大批判余味依然还浓。为使这些小说不致产生“封建主义流毒”,出版社就聘请名家撰写“前言”,用以“引导”读者。这些“前言”,不少还以“阶级斗争思想为纲”,对作品内容、人物等,进行“阶级分析”,大批判的锋芒依然锐利。这只需看看后来成为我同事兼领导的李希凡先生为人民文学出版社1973年重印本《红楼梦》所写“前言”的这些标题:“围绕着《红楼梦》研究问题的两条路线斗争”,“大观园的阶级斗争和贾宝玉、林黛玉的叛逆形象”,“历史的局限与阶级的局限” ……,可见大略。

既然国家权威的文学出版社可以公开重印发行古典小说名著,那些不曾重印的次名著、准名著,图书馆也照常可以开禁借阅。我的表兄(大姨妈之子)张学海,在中共温州地委党校图书馆当管理负责,一人掌管满当当一大书库。图书馆顶着“中共”、“党校”名号,“文革”间没有遭到冲击,图书毫发无损的全部保存下来。不仅藏量多,而且品质也不错,新中国建立以来出版的文学作品及相关学术著作都基本齐全。它对我来说,简直是一座宝库。来党校学习的一批又一批干部,如同走马灯,很少有人有空去借阅这些图书,特别是古典文学,从购来之日起,好像从没有人动过。偌大书库,几乎成了我一人天地。每逢我去温州市走亲戚或办事,党校图书馆必去。我坐在那儿,很有“坐拥书城”的自豪,感觉甚是良好。

除戏曲之外,我从小还有爱读中国古代小说的爱好,这跟戏曲迷兼小说迷的父亲影响有关。我上初中一年时,已读完《水浒》、《三国》、《西游》、《封神》等一批小说名著。上初中二年时,自己攒起零钱,在旧书摊上购了一套“大某山民”、“护花主人”等人批评的《增评补图石头记》。十三四岁的小孩,竟像模像样的钻研起“索隐派”的“红学”来。上初三时,我对“红学”的兴趣更浓,从校图书馆借来1953年上海棠棣出版社初版不久的周汝昌先生(1918~2012)的大部头著作《红楼梦新证》,似懂非懂地啃起来。该学年班主任林凯老师给我的品德评语中,有“好读书而不求甚解”一语,大概是因为他见到我的这番读书作为。

后来我到了北京,跟周先生供职同一单位,而且还做了邻居,偶然还会上他家坐坐,跟他神侃“红学“。平时在宿舍绿地散步,也会时常碰到他。周先生《新证》出版后,研治“红学”达60年,著作等身,被学界称为“红学泰斗”。一回我跟他闲谈,附着老爷子很背的耳朵大声嚷道:“我看您的《新证》,是在近一甲子年前,那时还是名初中生,信不?”掉光了牙齿的老爷子似感迷惑不解,把我从头到脚打量了一番,努嘴而笑。

半多世纪过后,我跟“周泰斗”神侃“红学”

“文革”期间,没书可读,有书也不能借读。到了此时,我爱好古典小说的旧情复燃,重读了“四大名著”,有了不少以前没有的感受和收获,我一一的做了详细的笔录。看法积累多了,我竟萌生要重写一本中国小说史的宏愿,就到温州表兄图书馆处,陆陆续续借来一批批书籍。我补读了魏晋六朝笔记小说、全部唐宋传奇以及敦煌变文,又细阅了鲁迅、赵景深、孙楷第等前辈学者和母校杭大老师胡士莹教授等的论著。

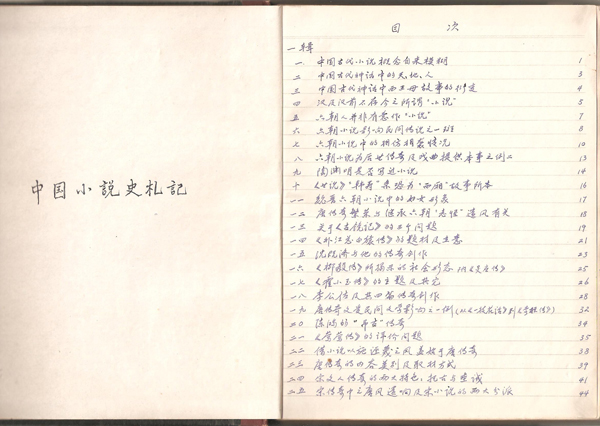

从上世纪70年代中期开始,我在“实践楼”边读边记,历时数年,写了半本《中国小说史札记》,篇幅累计三辑46则,约10余万字。另外还有《水浒》、《三国》、《西游》、《红楼梦》等的专辑札记数册,为我将来写作小说史做前期准备。

我在“实践楼”内写了半本《中国小说史札记》,其中第十则同我今后人生走向有关

我的这项工作没有最后完成。原因之一是,清代以下的小说材料很庞杂,身在小地方的我,没法见阅全部。还有一个更重要的原因,就是我的人生走向,在70年代末,发生了戏剧性的转变。

转变的起因,说来更富戏剧性,它竟同《中国小说史札记》第十则(《世说》“韩寿”条恐为“西厢”故事所本)有关。事情发生在“实践楼”通往遥远南国广州的路途间。

发表评论 取消回复