小城戏缘

恩师带我走向研究戏曲之路

“文革”“斗批改”后, 原本人丁生旺、生机蓬勃的“平中”,渐渐变得冷清了。

先是贯彻“五七指示”,缩短学制,精减人员,学校规模大大缩小了。1970年学校复课,仅留下20名教员和少量职工,较原来减了大半。跟我厮混多年的同事好友,纷纷离散而去。杭大老同窗吴尚节,在“清理阶级队伍”中,被对立一派群众莫明其妙地打成“现行反革命”,后查无实据,摘掉帽子,仍被“清理”出“平中”,回家乡钱库中学任教,他的“地拉那大学教授”畅想,从此彻底破灭。跟我一起分配“平中”的杭大物理系裘少麟,厌弃了学校教育,不想再戴“臭老九”黑帽,就趁“斗批改”调整人事机会,去了平阳县电业局改行当技术员,入了响当当的工人阶级队伍。许多要好的“平中”老教师,被下放城东、城西等新建农村中学。“平中”拉家带口的住校教师越来越少,学生也不再有全县各地招收的住校生,而是全部的城里走读生。每天一放学,学校人走地空,门庭冷落故人稀。

之后的几年,外地教师调回原籍成为趋势。在外任教的平阳籍教员三三五五调进“平中”,“平中”的外地教师也陆陆续续调回家乡。“实践楼”旧人渐稀,新住进来的是陌生面孔,晚间也不留宿楼内,回到城里自己家中。“实践楼”物是人非,不再热乎,很感凄凉。凤凰山的松涛、竹浪、蛙声、虫鸣、泉音,毫无诗意可言,夜间听来,倒像似鬼哭神嚎。

在我心中,凤凰山已变得毫无诗意可言

我越来越感到呆了十多年的平阳,已非我久居之地,决心离开它,哪怕很近,也要想法跨过飞云江,调回家乡城内瑞安中学去。但这有相当的难度。主要原因是,这时我已是一个“名师”,“平中”语文教学骨干,学校和县教育局都不愿意放我走。计划经济年代的人事制度,画地为牢,凝固如铁,哪怕是挪动几公里路的工作调动,也难比万里长征跨山越岭。

有要好同事对我说,你走不成,是因为你在这里干得太好。要想走成,就得时时处处表现自己在此不安心,只有“身在曹营心在汉”,人家才会放你走。我想自己年年都是先进,咋的就一下子变消极、变不先进了呢?这事我装不来,也做不到。

调瑞之事一直被拖到1978年夏天,学年结束了,仍无结果消息,叫我郁闷。这时正是我给王季思先生寄文、通信的时候。暑期间,我把王先生要我修改、准备推荐发表的两篇论文改好寄给他。在附信里,我说明自己是个在外县平阳教书的瑞安人,环境条件所限,见不到更多资料,没法把文章改得更好,希望先生见谅。信里还无意透露自己在平阳不安心的情绪,希望今后环境有所改善,争取更有长进云云。

可谓说者无心,听者有意。1978年9月5日,我突然收到一件用中山大学公用大信封装的信函,信函下端落款注写发函部门为“中文系”。它不是王先生字迹,但我肯定这信跟他有关,因为中山大学只有他才知道有我孙崇涛这人。

我拆开大信封一看,不见书写信件,仅见两件铅印文件:一是《文化部文学艺术研究院一九七八年研究生招生简章》,一是研究生报名表。

招生简章末附“招生专业目录”,列有戏曲、音乐、美术三个专业、七个研究方向及相关的十位导师名单。十位导师分别是:张庚、马彦祥(中国戏曲史)、郭汉城、阿甲(戏曲理论)、杨荫浏(中国音乐史)、吕骥(音乐理论)、郭乃安(民间音乐)、蔡若虹、朱丹(中国美术史)、王朝闻(美术理论)。个个名声如雷贯耳,令人见之心跳。

我还是头一回听说北京有“文化部文学艺术研究院”这样的单位(简称“文研院”,即后来改称的“中国艺术研究院”),头一回知道“文研院”里有这么多的权威名师在内部招收研究生,其中还有我所喜爱的中国戏曲史专业。我很肯定,寄我这些报考材料的,必是王先生吩咐中文系办理——后来还知道,王先生夫人姜海燕老师就在系办公室工作,寄发信函可能就是王先生吩咐她办理的。

我即刻明白王先生这番作为的好意:他想“惠顾”我一个自己争取改变环境、条件的机会,希望我今后在戏曲研究方面有所作为。

一位被我挑过刺的学术耆宿,丝毫没有在意我的冒犯,反过来还要帮助我;把一个素昧平生通信者无意透露的心声,当做自己一件要事,牢记在心,付之日后帮衬行为。王先生的大度使我肃然起敬,他的举动令我感动不已。

我当即下定决心,不辜负王先生的这番好意,决定填表报名应试。心想,即使考不上,也算对得起先生,同时还可借此向平阳方面表达自己“身在曹营心在汉”,有利于调动。

简章要求报名者需提交反映自己学术水平的专业论文二至三篇。我没有现成的戏曲论文,赶写又来不及,想到刚刚寄王先生的两篇修改文章正好可以用来充当。我的中学教员身份,跟简章规定的“年龄在四十岁以下的文艺、文化系统和大专院校文艺、历史专业职工”招收对象不相符合,这或许就是王先生对我特意引荐、关照,惠寄报名材料的缘由。——所有这一切,好像都是为成就我日后跟戏曲研究结缘的预定安排。

填了报名材料,该往哪里寄才好?解铃还需系铃人,既然是王先生吩咐“中大”中文系发的函,那就寄还给王先生吧。9月10日,离北京“文研院”25日报名截止日期还剩有15天,计算家乡、广州、北京三地邮途周转时间还够,我写了一封致王先生的信,连同报名材料,一起寄给“中大”王先生亲收。在给王先生的附信里,我除了向他表示感谢外,还特地说明:报考论文已来不及写,就请代用已寄您的那两篇。推荐发表之文,另待抄寄。

寄信后,过去一个来月,竟杳无回音。我想,一定是我的报考材料经“文研院”审核,没有通过,报名日期也早已截止,报考之事不会再有下文。

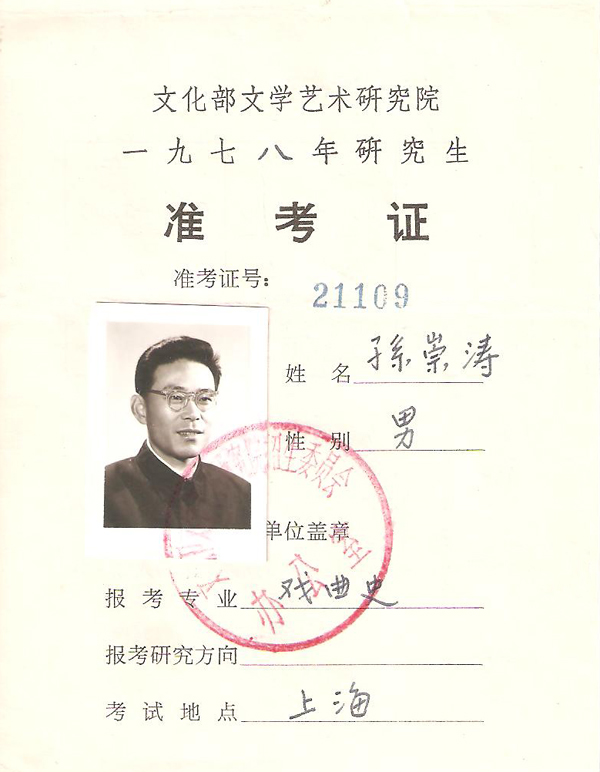

不料,10月14日,离“文研院”10月28日初试时间不足半月,我蓦地收到“文研院”10日给我寄发的挂号信,内装有准考证和“文研院”研究生招办给我写的一封信。信中说道:我寄王季思先生的报考材料,由于王先生外出西安讲学,他未能按时收到。待后来转寄到我办时,已过了报名截止日期。鉴于王先生说明原因,我们感到情况特殊。经研究,决定给你补发这份准考证。考试日期紧迫,你就去离家较近的上海考点参加考试。信中还说,报考戏曲史专业的考生接近200人,我们审查结果,只发46份准考证。你的条件不错,希望抓紧时间准备,考出好的成绩。

“文研院”给我补发了准考证

山重水复,柳暗花明。一切来得那么突然,一切安排得那么奇巧,又是“戏缘”的预定!

我向“平中”请了假,去县文教局开了介绍信,在考前数天,赶到上海。在六舅父家住下后,就去上海市文化局招生组报了到。文化局工作人员吩咐:10月27日上午,上海考点全体考生集中文化局会议室开会,交待有关考试事项。

27日上午,到文化局开会的上海考点考生陆续到齐,大多是跟我差不多年龄的中年男子。在一大堆陌生和写满沧桑的面孔里,我认出一张熟悉的面孔。不是别人,又是钱苗灿,真是奇缘!

老钱在我生活转折关头一再出现,都与“戏缘”所关,这已经是第三次了。第一次,我俩刚进大学,同室会面,畅谈戏曲甚洽,旋即为改革杭剧走到一块。第二次,8年之前,“斗批改”风雨交加,我与他在平阳山区邂逅,他为招收戏曲学生而来,我在生存夹缝中正在“实践楼”浸淫于古典小说与戏曲。这次上海不期而遇,是在结束十年动乱、万象正待更新的时刻,为一个共同目标——报考“文研院”戏曲学研究生而相聚,也是系于“戏缘”所牵。

泱泱中华,十余亿人众,芸芸众生,数百万人大上海,会有这么奇巧的故事在钱苗灿和我之间再次演义,只有一种解释:人群的志趣力量真是无穷。它会使陌生变成熟悉,分散自相聚合,让距离消弭,叫时间缩“短”,令“巧合”屡屡发生,……。

我来不及细问老钱的报考经历,只知道他现在已调回上海,在闸北“鞍山中学”教书。“文研院”不参加全国统一招生,而在全国研究生统招半年之后,采取系统内部和部分地区招考办法,在北京、上海、广州、成都、西安、沈阳六大城市开设考点。近水楼台先得月,身在大上海又长期同文化界保持密切联系的老钱,信息灵通,报名应考应比较容易,不像身在乡间的我,消息闭塞,需靠有心人王先生的引荐。

身在大上海的钱苗灿跟文化界保持较密切的联系

上海市文化局召集考生开会,主要是向大家宣讲考试纪律和注意事项,告知考场地点和行程办法。宣讲之后,还让大家提问和讨论。因是“文革”后头一回考研,又是国家文化系统无前例的规模考研,上海市文化局不敢掉以轻心,许多事情都考虑得很周到。

10月28、29两日上下午,我跟上海考点40多名来自附近省市的考生一起参加了考试。考场设在上海市舞蹈学校,考生集中文化局,由大巴接送往返。我因是后来补发的准考证,座号垫底,坐在考场最末位置。监考人由北京“文研院”直接派员担任,记得内有戏曲研究所的吴乾浩和美术研究所的华夏两位先生。每科发卷之前,监考人总要向考生举示试卷密封状态,以示公正、无误。如此细心、周密,无形中增加了我们参考人的心理压力。

上海舞蹈学校练功室内,隐隐约约传来钢琴伴奏的叮当声。它使我联想到,那里头训练出来的,曾是“八大样板戏”之一的芭蕾舞剧《白毛女》中的人才。如今星移斗转,文艺界非复旧观,坐在教室内的我们这群追梦艺术的“老童生”,跟同一屋檐下的时尚芭蕾俊男美女,构成一幅滑稽的画面……。这是“文革”绘制的杰作,如今交付“新时期”重新打理。

“上芭”舞剧《白毛女》

政治、专业课(戏曲史)、马克思主义文艺理论、中国文学史四科试题,在我看来,都不算太难。只是“文革”停招研究生十余年,各业人才堆积,报考者不少。“文研院”原定招收名额很有限,总计14名,戏曲专业4名,其中戏曲史仅2名,百中挑一,考上几率无异大海捞针。我对考试不抱太大希望,一心想的就是办成调动工作,争取早日回到家乡。

考试一结束,我即回到平阳,不断地找校领导,跑县教育局,一再申诉自己的调动理由。其中一些理由,是夸大的,甚至还有“虚构”。校、局领导见我对调离平阳如此心切,宁可考研究生去了别地,也不愿再呆在平阳,留我的想法开始动摇,便答应“再研究研究”。

就在此刻,我的人生十字路口,在悄悄铺设。

11月24日午间,我同时收到了两件公函。一件是“文研院”招生办公室发的,劈头半句,就是“我们高兴地通知你”,以下是通知我赴京参加复试的决定及有关复试的事项说明,函中还附有一张从北京火车站去往前海17号“文研院”地址的路线草图。再一件,是平阳县教育局同意我调入瑞安中学的商调函副本。

我在平阳度过了一生最好的青春年华

我拿着这两件文件,兴奋得双手发抖。我逗留平阳这处人生驿站,整整17年,没有挪过一回窝,在那儿度过了我一生最美好的青春年华,并跨进中年门槛,如今忽地在我眼前铺展了两条去向的路:一是回归故里,终老此生;二是重新启程,开始新的旅途。

迟到了17年的两件公函,一手同时接到,是偶然,也是必然。偶然藏于必然,必然表现为偶然。我在平阳17年的等待,必然会有一旦离开它的时刻;17年的无意用功努力,换取了贵人王季思先生的携助和引荐,必然会有今天来自北京的“高兴地通知”。

我感到,我此生最幸运的是,接受了中国最好的学校教育,一路遇上德厚、望重、业精的老师。我的初中语文老师董朴垞先生,是燕京大学国学研究所首届研究生、国学大师陈垣教授的高足,学养深厚、学术精研自不必说,他的宽厚、低调为人和厚积薄发的严谨治学态度,对我影响至深。

“瑞中”宿儒董朴垞 (1902~1981)

高中语文教师陈继璜先生,虽非宿儒,但于文科教育,中外、新旧兼修,最善启发与引导学子,他是指引我课余钻研文学,进而走向研究道路的关键老师。大学业师夏承焘教授,学术成就,蜚声中外,誉称“一代词宗”,他的谦和乐受、勤勉专注和习学兼攻等的为人、治学品格,对我影响更深。除以上三位业师之外,作为他的私淑弟子,帮我推向我钟爱的专业方向,使我以后跟戏曲永久结缘的恩师,就是王季思先生了。

对于三位业师,我都写过专文,通过回忆,表达我的敬意和感念。唯有王老师,我还没写过专文,现在就以本编有关他的这些叙述,转达我的追念和感激。祈愿王老师于冥冥中能听到我的心声!

1993年4月14日“庆祝王季思教授从教70周年”期间与王师合影于孙中山故居庭院

【附录】

意存笔端,志在乾坤——读孙崇涛先生新著《戏缘》(徐宏图)

《戏缘》的价值(叶国忠)

发表评论 取消回复