小城戏缘

一条读书札记牵引出来的机缘

我的母校瑞安中学,创办于1896年,已有百多年的悠久历史。校庆之日,学校晒“老账本”启导师生,陈列、展出历届校友优秀事迹及成果,激励师生继往开来。

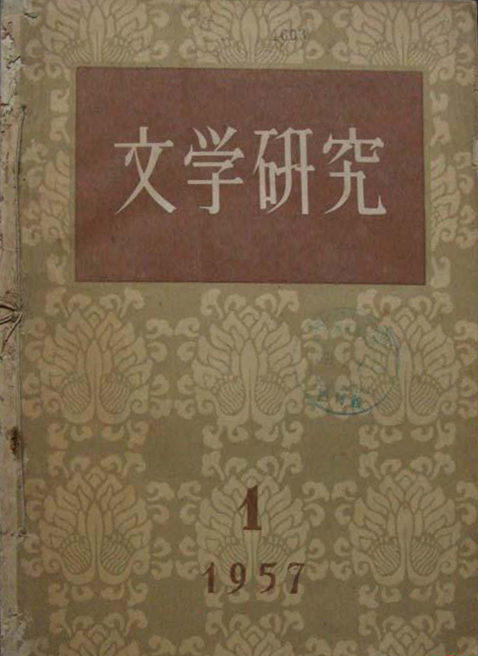

在我高中快毕业的1957年上半年,母校举办校庆。那时学校还没有“校史室”,校史资料借用“教工之家”厅堂展出。图书展品平摊在桌面上,参观者可以随手拿来翻阅。爱好文科的我,特别留意校友中文史学者提供的资料。展品中一本崭新的《文学研究》期刊吸引了我,拿来翻看,是3月份刚出版的创刊号,扉页上署着赠送者的名字:王季思。刊物里头刊有30多名编委名单,差不多囊括了当时中国文学理论界各门类顶尖名家的全部,王季思的名字就列其中(我后来的大学业师夏承焘教授也列其中)。

这本60年前的期刊使我最早认识了“老校友”王季思先生

从此,王季思(1906~1996)这名字深深地刻印在我的脑海里,我时时关注起有关他的信息和他的著作。我从校史资料中了解到,王季思名起,温州人,民国十一年(1922)母校旧制初中毕业,较我母校初中毕业(1954),足足早了32年,算是校友中的老前辈、同乡中的大伯辈。时任广州中山大学中文系教授,主攻中国戏曲史,《西厢记》研究是其最重要的学术成就。

我就读杭大中文系时,中国古代小说、戏曲研究一直是我关注的学术重点。王先生的论著,特别是他有关《西厢记》的论著见之必读。他的《西厢记》校注本是我的案头读本,《西厢记叙说》、《从莺莺传到西厢记》等论文被我视作为中国古典戏曲研究论著的范本。

我曾把王先生这本书看作为中国古典戏曲论著的范本

业师夏承焘教授是王先生的同乡好友与同事,年轻时二人都曾任教于温州瓯海中学和杭州之江大学。我担任夏老师课程代表时,经常去夏老师家联系教学事务。夏老师跟我闲聊间,常会提到王季思先生,笑称他为“王老虎”。还说,“王老虎”力气大得很哩,班级、学校跟外头发生纠纷,就请他出山。

我原以为“王老虎”这个外号出处,是指王先生人高马大,爱好体育,身上有些拳脚功夫,对侵犯者具有威慑力量。也有一种讲法是说,王先生人高马大,读书期间,一回趴在课桌上午睡,外头阳光照射,投影到墙上,像只大老虎,于是就有了“王老虎”这个雅号。这些都是“野版本”,都有依据,不妨并存。而我从夏老师凡说到“王老虎”时都会表露出诡秘的笑容中,读出了“王老虎”的雅号好像还有第三种版本的含义。

经过了解知道,原来王先生夫人姜海燕老师婚前曾有旧式婚约,后来王先生与她发生恋情,冲破家庭牢笼,二人“私奔”结合。上世纪四五十年代,影、剧《王老虎抢亲》风靡一时,王先生姓王,大家打趣说,王先生夫人是从别人手中“抢”得的,就给了他“王老虎”这个雅号。

又据说,当日二人“私奔”,为躲避路上遇见熟人,有意一先一后分头走路。不巧,王先生途中遇上一个熟人,拉他搭讪。这时乘坐的轮船正要开启,王先生匆匆告别熟人,快步追上船只,纵身一跃,跳上了已经离岸好远的船板。后来王先生研究《西厢记》闻名中外,同人又戏言道:“爱情力量无穷,《西厢记》里‘张生跳墙’,研究者‘王生跳船’,古今同理。”

文学研究者具有类似作品所写生活的体验是件好事,研究者选择研究对象的兴趣,也往往会跟他的生活经历与体验挂上钩。王先生对这一点毫不避讳。1978年冬,王先生应邀到家乡温州讲学,主办者请他讲《西厢记》。那天我也去听取。王先生上台开讲的头一句话就是:“我年轻时对才子佳人很感兴趣,所以后来去研究《西厢记》。”台下传来一阵窃窃的笑声。

王先生最为人称道的人品,是他长期无私地奖掖、提携后学的精神。中山大学之所以成为我国古代戏曲研究中心,最重要的因素,就是中文系有王先生领衔和当家。从上世纪50年代至今,“中大”中文系拥有四至五代研究中国古代戏曲的阶梯式的骨干人才,他们都是王门徒子徒孙。大家在王先生带领下,精诚团结,攻坚不辍,学术成果迭出。如今分散全国各地的古典戏曲学人中,也不少是王门弟子。在中国古代戏曲研究领域,王先生是名符其实的桃李满天下。

不仅对学生、门徒和相识者,就连素昧平生者,只要你求教王先生,他都会不厌其烦地给你指导、帮助。如果他认为你是个可造就之才,在机遇降临之时,他就会设法将机遇“惠顾”到你身上,使你顺利走向戏曲研究门径。本人跟王先生原本素昧平生,后来之所以从一名普通中学教员走向戏曲专业研究之路,就因得到王先生“惠顾”机遇的结果。

恩师王起(季思)先生

这事说来话长,也够“传奇”:

“十年动乱”结束,教育界渐渐恢复了正常秩序。我教书的“平化中学”及后来改制的“平氮中学”(“平阳县氮肥厂‘五七’中学”),先后撤离工宣队,重新恢复“平阳一中”建制。中断多年的“高考”,也于1977年恢复,大学秩序逐渐回归旧规。“文革”间被当成反动学术权威,屡屡挨斗、遭打,以至被打断肋骨,险些丧命的王季思先生浴火重生,“文革”甫一结束,他即披挂上阵,重新走上教坛,并热情投身学术活动。

学术界开始复苏。当时思想理论界,出现频率最多的一个词,就是“反思”。大家在“反思”中发表种种“拨乱反正”的学术见解,反省、澄清十年动乱造成的种种极左思潮。

我通过报刊索引了解到,一向紧跟时代步伐的王季思先生,也在发表学术论文“反思”了。如发表于1977年第4期《中山大学学报(哲学社会科学版)》的《如何评价李白——兼谈评价古典作家的一些问题》,从题目判断,就属于这类“反思”文章。

我的大学同班好友郭在贻,毕业留校任教。1977年我因事去杭州,见他时,闲聊中他告诉我这样一件事:王季思最近给杭大某人士写信,严肃批评了杭大学报刊登的一些文章仍在传布“文革”极左思想。这也是王先生的“反思”行为,它很符合王先生的个性和行事风格。“学问乃天下公器”,这是王先生的一向主张。他习惯对学术界、教育界需要努力和改进的地方,或者看不惯的现象,通过口头、书信和发表文章等方式,直率提出自己的批评和建议。

我对王先生的学问和为人仰慕已久,很早就想给这位前辈校友和曲学大家写信讨教问题,只是考虑到自己是个小地方普通语文教师,才疏学浅,在学界籍籍无名,去跟大家“切磋”,未免不量自力,因此迟迟不敢动笔。

我在研读魏晋小说和唐宋传奇小说,撰写《中国小说史札记》过程中,曾有这样一个思考,也可说是“发现”,这就是写进《札记》的第十则:《<世说>“韩寿”条恐为“西厢”故事所本》。其大意如下:“西厢”故事题材演化的起点,并不是学术界公认的唐代元稹传奇小说《莺莺传》,而在早此数百年前的南朝宋时笔记小说《世说新语》“惑溺”门所记“韩寿偷香”故事里,就已包含雏形。《世说》“韩寿偷香”所写男女偷情、私自结合的故事情节,如邂逅、吟咏、传柬、逾墙、私媾、拷婢等,跟元王实甫杂剧《西厢记》及其蓝本金诸宫调《董解元西厢记》,有着惊人的相似。说明后二者以及此前的《莺莺传》,都曾接受与撷取“韩寿偷香”故事成分的可能。从魏晋六朝小说汲取营养,是唐宋传奇小说和后世戏曲创作被人忽视的一种普遍现象,因此研究《西厢》“崔张故事”演化,应该顾及这一点。

王先生有关《西厢记》演化的诸多论著,皆主《西厢记》素材源自《莺莺传》之说,并在学术界产生很深影响,几乎成为无人质疑的定论,被写进各种文学史和戏曲史。我感到有必要把我的想法整理成文,寄给王先生请教。

通过长期了解,使我知道,王先生是个襟怀开阔,乐于奖掖后学为人所称道,这打消了我的顾虑。1978年夏天,我从自己的小说、戏曲札记中,整理、抄录了四篇有关古代戏曲研究的文章,一起寄往中山大学中文系,请转交王季思先生。我在附信里说明,这些都是自己年轻读书的不成熟想法,希望得到先生批评与指正。

所寄的四文中,表达我寄文主要意图的,就是阐述以上见解的《“韩寿偷香”与“崔张故事”》一文(后来发表,改题为《“西厢”题材别论》,收见拙著《戏曲十论》及《海内外中国戏剧史家自选集•孙崇涛卷》)。其他三篇是凑数的,分别是:《<窦娥冤>杂剧简论》、《徐渭的戏剧主张—-评<南词叙录>》、《关于“四大传奇”的作者问题》。

我知道,研究《西厢记》演化是王先生学术研究中最得意之笔,也是他一生用力最勤的命题。我的见解,就某种意义来说,等于挖了王先生学术成果的“祖坟”。 如果他赞同我的见解,就等于否定了自己长年努力的结果,一切得从头来过。这对任何人来说,都很困难。

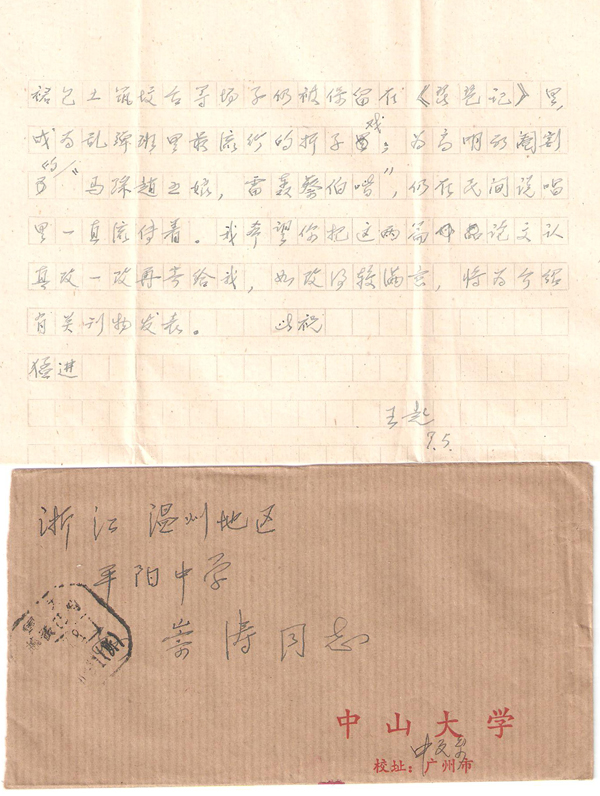

不久,我收到了王先生写于7月5日的回信。信中首先肯定我年轻时能长期坚持阅读古典戏曲并写出这些文章很不容易,希望我今后在这方面继续努力。然后对我所寄四文,表述了如下评价:“谈《窦娥冤》一篇一般了些。《韩寿偷香与崔张故事》意义不大。谈《南词叙录》一篇较好,问题在未能联系他的戏剧创作来谈。谈南戏作者一篇也写得好,比较全面地考查了有关资料,提出自己的看法。问题在逗留于为考证而考证,未能提到人民创造历史的原则高度来看。”看得出来,王先生对我所寄的四文看得比较认真。信中还说了一些有关文人创作与民间创作关系的话,并举出相关的例子。

王先生信的末尾表态和建议,是他奖掖后学的惯用做派:“我希望你把这两篇论文认真改一改再寄给我,如改得较满意,将为介绍有关刊物发表。”

王起(季思)先生当年来信的末尾和信封

尽管我有关《西厢》题材演化见解未能得到王先生首肯——这是预料之中的事,王先生还在我的该文稿纸末端,写了“受韩寿偷香故事影响的是《金钱记》”的批语,令我颇感纳闷。但是王先生的来信,还是叫我极度兴奋。得到我国曲学大家直接且认真的指教,紧闭而幽深的曲学大门,似向我敞开了一道光缝,对身处乡间的我看来,是多么明丽,多么炫目!

那时“平中”师生来信,被传达室陈列在玻璃窗口,供大家认领。王先生寄信的中山大学信封,让没见过世面的学生见到很感惊奇,认为自己老师跟堂堂中山大学中文系打上交道,是件非常了不起的事,就把它当做天大喜事,跑来通知我去取信。

对我来说,这还真是一桩喜事。特别是王先生信末嘱咐我改稿并打算推荐发表的话,完全是出乎我的意料。此前,我发表过一些“豆腐干”大小的通讯和比“豆腐干”大不了多小的文艺短评,创作、供演过一些“写中心”的文艺节目,也东涂西抹地写了不少只供自己看的读书札记,压根儿没有正经八百地撰写和发表像样的“学术论文”。王先生来信的嘱咐,鼓起了我的勇气,把我推向非继续干下去不可的境地。我真的要好好用功一番,使“喜讯”变成“喜事”,头脑中还时不时浮现自己的“大作”见诸学术报刊,全校师生为之惊呼,自己洋洋得意的幻影。

事情的结果,还不止于此。

发表评论 取消回复