我始终认为,在现当代研治“元曲”领域,以一己之力做出成绩最丰、贡献最大、嘉惠后学最多的学者,莫过于隋树森先生(1906~1989)。他有十多种个人曲学成果,种种精审而实用。别的不说,光他耗时数十年完成的《全元散曲》与《元曲选外编》两种,已足令他盛名广传于世。

《全元散曲》勾稽、汇辑元代散曲于一帙,校勘精良,笺释准确。《元曲选外编》辑集明代曲家臧晋叔《元曲选》之外散见各处的元杂剧为一书,两书由中华书局长期配套发行,提供人们见阅全部的现存元代杂剧作品。难怪人称隋树森为“当代臧晋叔”。以上二种隋书加上《元曲选》,使全部“元曲”作品(散曲与剧本)包罗殆尽,成为所有学习、研治元曲学人须臾不能离手的必备之书,厥功至伟。至于隋先生对其它各种元明曲集的校辑、研究、论述以及对日本曲学书籍的翻译之精当,就不必细说了。出于敬仰和崇拜,1979年我到北京不久,第一位想要寻访和拜谒的前辈学者就是隋先生。

隋先生没有光鲜亮丽的职位头衔,更没有做空卖空的团体虚衔,他只是人民教育出版社一名普通的编辑,有关他的信息除见于各种书讯发行广告外,其他几乎一无所有。大隐隐于市,在偌大北京城里要找到他,真不容易。我问过许多人,都打听不到他住在哪里,只好以“联系工作”为名打通人民教育出版社电话总机转人事处分机,才打听到他家住址是在北京东城北新桥的一条弄巷内。

趁着星期例假的一个早上,我到北新桥一带东找西打听的,终于找到了隋家地址,是在北新桥北新胡同五巷*号内,此正所谓“酒香不怕巷子深”。 从一扇老四合院门庭进去,右首的两间低矮旧屋就是隋先生住的家。两间屋子不足三十来平米,一半外屋供作日常生活之用,一半里屋供作卧室兼工作间。如此简陋和逼仄,跟主人的名声和业绩形成极强烈的反差,绘制成一幅上世纪八十年代中国“白衣秀士”们尴尬的生活图景。

隋先生正吃完早餐坐在外屋的饭桌旁,旧室、旧桌、旧凳、旧碗,加上一身灰不溜秋的旧衣衫,乍一看活像个破单位传达室里看门的老大爷。家里只有他和夫人。据说夫人在附近一家医院药房工作,是否退休,还有家里还有什么人,都不及细问。我向他俩简单做了自我介绍和来意说明,隋先生随即站起身说:“请请,里屋坐,里屋坐!”

里屋看去就像一间破旧的书摊。一张双人床、几把椅子和中间的方桌占去大半空间,四周地面和书柜上下都高高摞起旧书。最引起我注目的是那张摆在屋子中间的方桌。它没有抽斗,桌面下方用绳索吊起一块马粪纸,用来代替抽斗,盛放纸笔、稿件、书信一类东西,叫人看了寒心。想不到隋先生那些走遍全国、散布世界各地的千万宏文,就是在这样的方桌上做成的,太叫人不可思议了!据他说原来房子要大些,“文革”间被人占用了,一直要不回来。

隋先生对我慨叹道:“现在我最大的困难是写书拿不出书来。像《古本戏曲丛刊》这类常用书我也有,就是压在书堆里取不出来。”我问:“你单位就没人帮你解决这些困难吗?”他说:“唉,出版社管不了,也不会管。”说的也是,隋先生一介书生,无权无势加上为人老实 ,单位不给解困,真是一点辙也没有。再说他的“曲学”研究和著述不是教育出版社的“正业”,他几十年来所做的一切都是“业余”学问,单位不干涉已是宽宏大量,哪有帮你之理?

他不善辞令,只有当我们聊起“曲学”事来,他才会跟你侃侃而谈。特别当我提到《雍熙乐府》这部明代曲集时,他顿时神采飞扬起来,从书橱内取出一大本用旧纸装订的手写簿子说:“这就是我为这书做的索引!”神情颇为自得。是的,研究元明曲学,如果不懂得利用好这部极富信息链接的曲书,只能说明他基本是个门外汉。但存在问题是,《雍》集内容丰富,卷帙浩繁,它只编曲名与宫调,没有曲文目录,更不注明曲文出处,查找起来无异海底摸鱼。为了自己便利使用,隋先生用四角号码标注各支曲文字头,做成索引,检索起来就方便多了。他还顺便利用自己长年徜徉曲海词山积累的对曲文熟悉经验,给《雍》集的曲文注明了来源与作者。这些如能公诸于世,无异使无数治曲者多了一件攻坚克难的锐利“公器”。我问:“先生,你有没专为此出本书的打算?”他答:“正有此意。”

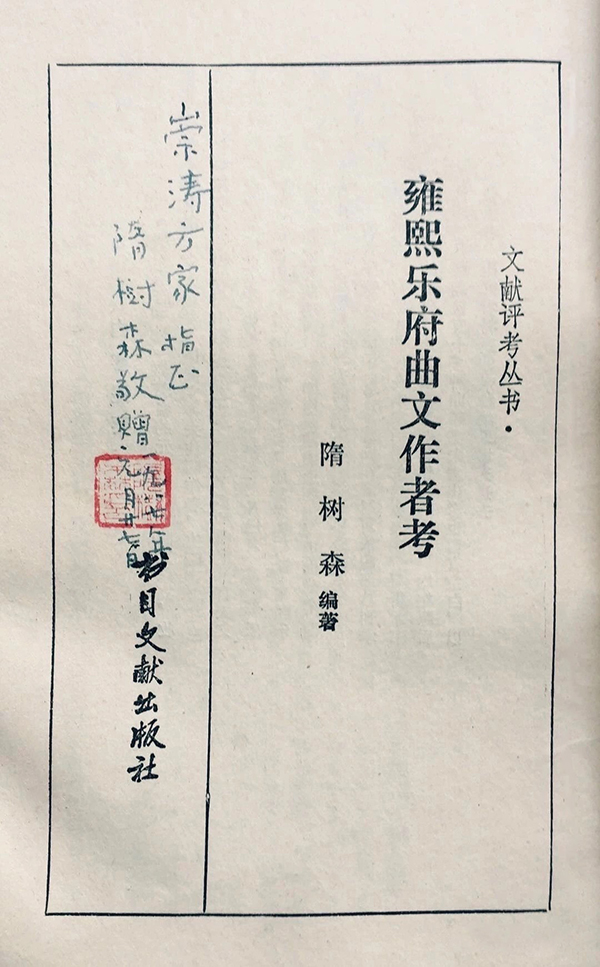

过了几年,他的《雍熙乐府曲文作者考》一书果然问世了。在给我的赠书上,他工工整整地写道:“崇涛方家指正。隋树森敬赠。一九八七年元月廿七日。”字小方正,一丝不苟,用语低调、谦恭,正同先生的平日为人和治学态度。实际完成此书的难度,我好有一比:它是曲学中的“哥德巴赫猜想”。后来本人撰著《<金瓶梅>所叙剧曲考》等文,考证湮没于《金瓶梅》小说中不曾交代的曲文来源,所得数量远超前辈学者考得的总和,就是学习了隋先生此书采用的群书互证方法。

我和隋先生有过十年不算太经常的交往,他却视我为“忘年交”。我和他最后的一次“会面”,想不到是在医院的太平间内。1989年初冬一日,我收到他家人寄我的一封手写短信,告知我某日某时去某医院太平间跟隋先生做遗体告别。好些时间没去他家了,忽闻这噩耗,使我感到突然和伤感。我按时赶到停放隋先生遗体的医院太平间,气氛凝重,孤寂,凄冷。没有呼天喊地的哭声,没有凄厉感人的哀乐,没有花圈,没有挽联,甚至没有半点说话声音。人不多,十来个,多是隋家亲属,“特邀嘉宾”只有我和跟隋先生合作编著过《张凤翼戏曲集》的中央戏剧学院秦学人先生两人。这使我意识到自己在隋先生及其家人心目中的分量而感到不安,本人真的没有为先生做过什么,令他们如此看重。

众人围着隋先生遗体走了三圈,算是跟他最后“道别”。已经候在外头的灵车工作人员,迅即进门抬走遗体,咣当一声关上后车门,灵车风驰电掣而去。一代杰出学人就这样走完了他人生最后的一段路程。

隋先生默默地生,默默地走,默默地做事,默默地用他那些如同签名本上写的端端正正的蝇头小字,一笔一划地构建起一道巍峨壮观的文字“万里长城”。它永远值得我们后人去瞻仰、去攀登。

发表评论 取消回复